🍀税に愛

🍀人生には笑いと熱き想いを

- ホーム

- ブログ

ブログ

【28】売上至上主義から粗利率重視へとシフトしたある社長の変化

2025/01/28

売上は、経営者にとっては「お守り」のようなもの

増えれば安心するが、減れば夜も眠れない。

売上が増えると、自ずと、

変動費(仕入などの売上原価)も上がる。

このことは経営者ならば誰でも理解している。

しかし、売上が上がってくると、

毎月固定のはずの費用(固定費)も

上がってくる事がよくある。

<固定費の増加例>

●従業員を増員したので給料が増えた

●社会保険料や労働保険料が増えた(見落としがち!)

●福利厚生費が増えた。

●消耗品の使用量が増えた。

●水道光熱費が増えた。

●借りている駐車場を増やした。

●倉庫が手狭になったので、もう1件借りた。

これらは通常、会計の世界では「固定費」とされる。

つまり、売上が増えても、

仕入代のように連動して増えない経費、という意味だ。

しかし、実情はどうか・・・。

確実に固定費は増えるのだ。

売上UPをして、粗利が増えて、固定費は一定だから利益がワンサカ!

なんてことにはならない!!!

多くの中小企業経営者が資金繰り難に陥る理由はここだ。

だから「売上が増えればHAPPYになる!」という妄想を

一度捨てる必要がある。

つまり、売上至上主義を辞めるのだ。

売上は下がっても大丈夫。

その代わり、「粗利率で勝負をする!と決断する。

実際にあった話

この社長は、当初、

「今月は売上が●●万円くらいになりそうです!」

「来月は●●万円くらいの売上が取れそうです!」

と、売上の金額を話するタイプの人であった。

しかし、私はキッパリと社長へ言った。

売上はどうでもよろしい。

それよりも、

電気工事を行う現場ごとの原価を

算出し、現場別粗利率をはじき出すように、と。

私は事前にエクセルで作成しておいた

「現場別の粗利率算出シート」を差し出し、

入力方法を指導した。

すると、あることが分かった。

この会社の業態から言えば、粗利率は、

40%台は確保しなければいけないのに

「たったの数パーセント」しか発生していないではないか!

この社長は若いこともあって、

売上を獲得することに全精力を注ぎ、

しかも、粗利を「金額」でしか見ていなかった。

粗利の率は完全に見落としていた。

こんなに売上が増えているのに、

なぜお金が足りないのだろう・・・。

なぜ借入ばかり増えていくんだろう・・・・。

今までの社長の疑問は一瞬で払しょくされた。

「売上だけじゃなく、粗利が大事。

しかも、粗利は金額だけじゃなく、

利益率でもしっかり検討する必要がある・・・」と。

売上がドンドン増えて行っていたのは、

この会社の提示する見積価格が極端に低い為であった。

だから、注文がバンバン入ってきた。

けれど、仕事をすればするほど、

変動費(材料仕入・外注)を賄いきれず、

また、売上増加に伴う固定費のベースアップを支払えず、

銀行借入頼りという体質になっていたのだ。

この話のように、粗利益の金額は見積もっいても

粗利率(%)についてはあまり頓着しない人も多い。

商売人ならば、もっとそこにこだわるべきだ。

インターネットで検索すれば

中小企業の同業平均データなんてすぐに見れる。

自分の業界の適正な利益率、自社の抱える個別事情・・・。

それらを勘案して、かつ、金額だけではなく、

「比率」でもしっかりと粗利益を見積もる必要がある。

私はこの会社の社長に、売上至上主義を辞めて、

売上はちょっとくらい下がっても良いから

粗利率UPにだけ取り組んでもらった。

すると、どうなったか。

3か月目くらいからお金が溜まり始めた。

「月末に、銀行にこれだけお金が残っているなんて!」

社長は初めての経験に歓喜した。

みなさんの会社はどうだろうか?

当然、会計ソフトできちんと入力しているだろう。

しかし、現場別、商品別・サービス別で「原価と粗利」を、

そして、そこから個別の粗利率を算出できるような

会計体制を日頃から整えているだろうか?

会計ソフトは便利なツールだが、万能ではない。

【27】一括償却資産の特例を最大限に活用する

2025/01/27

減価償却という方法で経費に計上していきますが、

その取得金額によっては特例が認められています。

1. 減価償却費の特例とは?

① 10万円未満の固定資産について

10万円未満の固定資産は

無制限で経費として計上できます。

このとき、「10万円」は

通常取引されている単位で判定します。

例えば、

では、9万円のパソコンと5万円のプリンターとを

同時に購入した場合はどうでしょうか?

この場合、

同時に買った物(パソコンとプリンター)が

「一体利用される物かどうか?」

「一体でないと機能しない物かどうか?」

によって判断します。

上記の例の場合、

9万円で買ったパソコンが

他のプリンターと組み合わせ可能であれば、

同時に購入した5万円で買ったプリンターとは

別個の取引の単位とみなされます。

しかし、

初めてパソコンとプリンターを購入した場合は

両者一体で機能する物と考えられますから、

合計額(14万円)によって判断する必要があり、

これが10万円以上であれば、固定資産計上となります。

※なお、例外として、

10万円未満の固定資産でも、

すぐに他人に貸し付けて賃貸料を取るものは、

耐用年数に渡って減価償却することになります。

個人事業主と資本金が1億円以下の法人であれば、

10万円以上30万円未満の固定資産は一度に経費に計上できます。

これを「少額減価償却資産の特例」と呼ぶのですが、

この特例は【1年間で合計300万円まで】しか適用することができません。

③ 10万円以上20万円未満の固定資産について

10万円以上20万円未満の固定資産は、

「一括償却資産の特例」を適用すれば

3年間で均等に償却することができます。

例えば、

1台18万円のパソコンを購入したときには、

毎年6万円(=18万円÷3年)を

減価償却費として計上していきます。

この一括償却資産の特例は

1年間で適用できる上限金額が定められていません。

そのため、1年間で購入した一括償却資産の合計金額が

何百万円となったとしても、それぞれ3年間で償却できます。

※さらに、一括償却資産の特例は、

通常の減価償却費のように、

年の初月以外の途中月に購入しても「月数按分」は不要です。

2.一括償却資産の特例を使う理由とは?

では、1台18万円のパソコンを購入した場合はどうでしょうか?

多くの人は、

「3年間かかる一括償却資産の特例ではなく、

1年で300万円という上限規制に余裕があるのであれば、

少額減価償却資産の特例の方がいいのじゃないか?」

と考えるかもしれません。

ところが、少額減価償却資産の特例を適用するときには

注意点もあるのです。

それは、毎年1月1日時点で10万円以上の

構築物・機械・工具・器具・備品などの固定資産を所有していると、

1月中に「償却資産の申告書」を市町村に提出する必要があり、

かつ、固定資産税を支払う義務が生じます。

しかし、

一括償却資産として区分されたものは

10万円以上の固定資産であったとしても、

この申告対象から除かれるのです。

確かに、一括償却資産の特例を選択すれば、

所得税や法人税はかかりますが、

計上できる経費は同じです。

一方、少額減価償却資産の特例を選択した固定資産は

決算書には計上されていませんが、

「償却資産の申告」には記載して固定資産税の対象となります。

この固定資産税の税率は1.4%です。

例えば、少額減価償却資産の特例の上限金額である300万円に1.4%をかけると

1年間で42,000円の固定資産税がかかることになります。

3. どちらを選択すべきなのか

そこで、購入した固定資産に対して

少額減価償却資産の特例と一括償却資産の特例の

どちらを適用すべきか判断する必要があるのですが、

そのポイントがあります。

まず、利益が赤字になるならば、

減価償却の期間が3年間となる一括償却資産の特例を選択すべきです。

次に、利益が黒字になるならば、

固定資産税はそこまで高くないため、

少額減価償却資産の特例を選択すればよいでしょう。

最後に、利益は黒字で、かつ、少額減価償却資産の特例

の上限金額である300万円を超えて固定資産を購入した場合です。

このときは、パソコンにインストールするソフトウェアなどの

無形固定資産には固定資産税がかからないため、

優先的に少額減価償却資産の特例を適用していくのがコツです。

減価償却費の特例を知っておき、

ケースバイケースの使い方も分かっておくと、

有効な手段の1つとなりますよ!

大阪にある、とある焼肉屋さんです。

クライアントさんに「安くてうまい、煙モクモクなお店があるから」と

ランチタイムに連れて行って頂きました。

どのお肉もお値打ち価格!

しかも、美味しい!

「タレ」も甘めでニンニクが効いていて、ご飯に合う!合う!

午後からの仕事が出来ないくらいお腹PONPONになりました。

【26】これまでと、これから、そして今

2025/01/26

これまで

これから

これまでと、これからと

そして、今

【25】利益は出ているのにどうしてお金が残らないの?(勘定合って銭足らず)

2025/01/25

決算書や試算表では利益が出ているのに、お金は残っていない・・・。

利益が出ているから、という理由で

法人税や所得税を払わないとイケナイってか!!

どうも解せない・・・。

こういったご経験・ご感想を持っておられる方は

結構多いのではないかと思います。

この「どうも解せない」という感情は、

「損益法」という考え方と

「財産法」という考え方との【違い】に

その端を発します。

損益法の代表例は

会社が払う法人税や個人事業主が払う所得税です。

法人税法や所得税法は

売上から経費を差し引いた利益に対して

課税する仕組みになっています。

よって、極端な話、

100億円の売上があったとしても、

その売上の全額がツケ(売掛金といいます)になっていて、

お客さんからまだ支払ってもらっていない場合は、

計算上としては利益がドン出ていても、

手許にお金はありません。

これに対し、財産法の代表例は「相続税」です。

相続税は、死亡時の資産(現預金や不動産など)から

債務(借金など)を差し引きした「正味の財産」に対して

課税されます。

(基礎控除などの存在は説明の簡便上、割愛します)

よって、

大豪邸に住んでいても

多額の借金を背負っていれば、

相続税はかからないか、

あるいは、極めて少額となります。

つまり、

「実際の財布の状況を見る」というのが財産法です。

ですから、

「利益が出ているのになんでこんなにお金が残っていないのだろう?」

と思われる方は、

肌感覚としては「財産法」で考えてしまっているので、

法人税や所得税が準拠する「損益法によって算出された利益」が

しっくりきていないのです。

「勘定合って銭足らず」が起こる原因

受取手形(電債)により数か月先にならないと入金されなかったりすると、

売上は計上されて利益は出ているのにお金はナイ状態になります。

逆のことも言え、仕入れ代金をすぐに支払わず、ツケにしてもらったり、

あるいは支払手形(電子記録債務)を振り出して支払いを先延ばしにすると、

仕入と言う経費は発生してその分利益は減少するのに、お金は減っていません。

2点目に借入金の返済の存在です。

借入金は貸借対照表の「負債の部」における

代表的な勘定科目の1つですが、

借入れをしたときに売上にはならないように、

返済した時も経費ではありません。

あくまでも、借入によって(お金と共に)負債が増え、

返済によって(お金と共に)負債が減少する、ということなのです。

よって、仮に現金商売だとして、

つまり、売上も仕入・経費もカケ取引のない現金取引だったとして、

その場合に1か月の利益が100発生したとしも、

借入返済を80すれば、お金は20しか残りません。

しかし、損益計算上の利益は100のままです。

逆に言えば、売上がゼロの月であったとしても、

その月に銀行から100の借入をすれば、

利益は一切計上されていないのに

お金は100増えます。

3点目は、個人事業主の場合の話ですが、

「事業主貸」という存在です。

事業主貸の代表例は「生活費」です。

生活費は経費にはなりませんから、

損益計算書には出てきません。

(貸借対照表の資産の部に登場します)

よって、利益が100しか出ていないのに、

生活費を80出すとお金は20しか残りません。

4点目は、法人契約の生命保険の資産計上額です。

全額損金タイプの保険であれば

経費の額と出ていくお金の額は一致しますが、

解約返戻金があるタイプの定期保険などにおいては、

全額が経費に落ちず、

「6割資産計上、4割損金」という具合で、

経費に落ちる額と実際にお金が出ていく額とが一致しません。

つまり、お金としては100出ていったのに、

経費としては40しか計上されない、ということです。

5点目としては、固定資産の取得が挙げられます

仮に500万円の営業車をキャッシュで購入した場合、

出ていくお金は500なのに

減価償却費として経費計上される金額は

耐用年数のうちの1年分です。

耐用年数が経過しないと償却(経費化)できません。

(なお、土地は償却できないので、1円の経費にもなりません)

これら5点以上にも、

前渡金・貸付金・立替金・仮払金・保証金などのように、

お金は出て行っても、損益計算上の経費とならないものが

実務上の取引においては多々あります。

いかがでしょうか?

「利益は出ているのに、なんでお金は残っていないの?」

という悩み・疑問をお持ちの方は、

こういう視点からも決算書や試算表を

見直してみてくださいね。

【最後に言わせてチョーダイ】

「キャッシュフロー計算書」が重視されるのは、

このような<利益とお金の動きの不一致>の原因を

探るためでもあります。

しかし、キャッシュフロー計算書が分からなくても、

ご紹介したようなポイントを知っておくだけでも、

利益は出ているのになんでお金が無いの???

ってモヤモヤは大幅に軽減されますよ。

【24】~相続税~ 小規模宅地等の特例(家なき子特例)

2025/01/24

土地の評価額、最大80%OFF

相続で子に居宅を引き継ぐとき、子は既に別居して生計を別にしているが、

子の家が「持ち家」ではない場合、

居住用宅地について一定の要件を満たすことにより、

「小規模宅地等の特例」を適用して

土地の評価額を最大80%(土地面積330㎡まで)減額して

相続税の負担を軽減することができます。

いくつか種類のある「小規模宅地の特例」の中でも、

この制度は、一般に「家なき子特例」と呼ばれ、

子に限らず親族に適用することができます。

◆被相続人の要件

(1)被相続人に配偶者がいないこと。

(2)相続開始の直前において被相続人と同居していた法定相続人がいないこと。

◆取得者の要件

(1)被相続人の居住用宅地を相続又は遺贈により取得すること。

(2)居住制限納税義務者または非居住制限納税義務者のうち日本国籍を有しない者ではないこと。

(3)相続開始前3年以内に、日本国内にある「下記の家屋」に居住したことがないこと。

- 自己が所有する家屋

- 自己の配偶者が所有する家屋

- 自己の三親等内の親族が所有する家屋

- 自己と特別の関係がある一定の法人が所有する家屋

(4)相続開始時に、自己が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないこと。

(5)相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有していること。

◆老人ホームに入居の場合

相続開始の直前に被相続人の居住の用に供されていなかった場合においても、

- 相続開始の直前において要介護認定や要支援認定等を受けていたこと

- 老人福祉法等に規定する老人ホーム等に入居等をしていたこと

- 建物を事業の用、被相続人等以外の者の居住の用に供していないこと

入居等の直前まで被相続人の居住の用に供していた宅地等は特定居住用宅地等に該当し、

先に掲げた要件を満たすときは特例の適用を受けることができます。

◆孫に遺贈することもできる

この「家なき子特例」は被相続人の親族に適用されますので、

子に既に持ち家がある場合は

持ち家のない孫に居宅を遺贈し、

先に掲げた要件を満たすときは、

特例の適用を受けることができます。

なお、孫は相続人ではないので

相続税は2割加算となります。

孫世帯の生活設計と合致すれば

居宅を承継させる有効な方法

となるかもしれません。

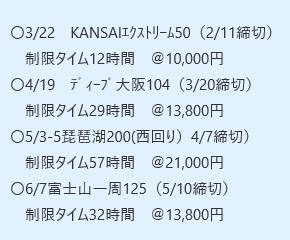

一歩一歩、自分のチカラで。

仲間と励まし合って。

キツイけど、楽しんで。

富士山はボクの人生を大きく変えてくれた

先生のような存在です。

竹岡税務会計事務所

経営が見えない!を数字でクリアに。

まずは、お気軽に無料相談を。

電話番号:090-7499-8552

営業時間:10:00~19:00

定休日 : 土日祝

所在地 : 大阪府富田林市須賀1-19-17 事務所概要はこちら