🍀数字に心

🍀税に愛

🍀人生には笑いと熱き想いを

🍀税に愛

🍀人生には笑いと熱き想いを

- ホーム

- ブログ

- お布施ブログ100チャレンジ2025

- 【86】おすすめの1冊「歴史にふれる会計学」

【86】おすすめの1冊「歴史にふれる会計学」

2025/03/27

法人・個人事業を問わず、

経営者は会計とは無関係ではいられません。

日々の会計処理・月次試算表・決算書など、

色々な場面で会計は登場し、

そして、経営者にその理解能力と読解力を求めてきます。

書店、あるいは、インターネットショッピング上には

- これなら分かる***

- 経営者のための***

といった具合で、

経営者向けの会計や決算書に関する書籍が山ほどあります。

どの書籍も

- 簡単

- 分かりやすい

- これだけは知っておけば大丈夫

というキャッチーなタイトルで

経営者(読者)の関心を集めようとしていますが、

しかし、

この手の本が山ほどあるということは、

裏返して言えば、

それだけ会計や決算書は難しいと言うことの証拠

でもあるのです。

会計が難しいとされる理由は沢山あるでしょうが、

私が思うその理由の1つは、

実務的な面ばかりに目を向けすぎて、会計の面白さを知らない

という点です。

では、

「会計の面白さとはナンゾヤ???」となるのですが、

<ローマは一日にして成らず>と同じで、

何ごとにも歴史があり、

もちろん、会計にも歴史があります。

今、我々が取り組んでいる会計は、

もともと、ベニスの商人がやっていた経理法が起源です。

それをルカ・パチオリ(パチョーリ)という人が本にしたことで、

世界へ広がっていくこととなりました。

みなさんが「1年間」と当たり前のように思っている【会計期間】も

昔は1年ではなく【1航海】を会計期間としていました。

王様に出資してもらい、航海を通じて商売をし、

帰国後に王様に報告書を提出して利益を分配する、

・・・そういう航海時代も今の会計の背景になっています。

その後、産業革命により機械化が進み、

固定資産・減価償却という考えが生まれ、

徐々に現代の会計の形に近づいていくのです。

どうですか?

ちょっと興味がわきませんか?

もし「ちょっと面白いかも・・・」と思われる方には、

私のイチオシの1冊をご紹介します。

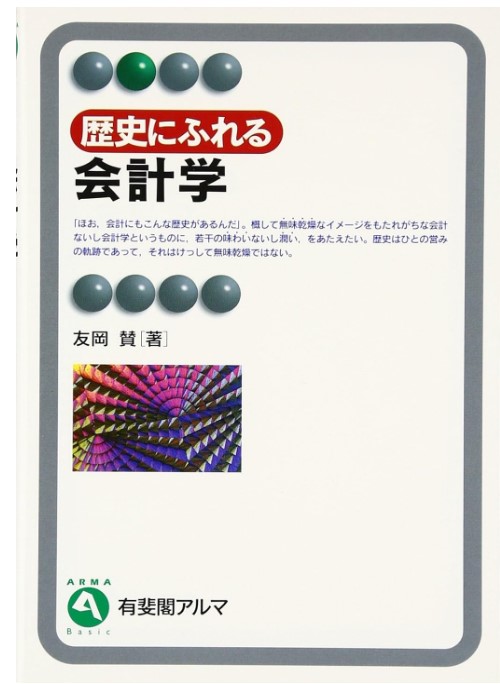

友岡 賛 著

歴史にふれる会計学

有斐閣アルマ

会計の歴史書は絶対数として非常に少なく、

しかも、その歴史的な成り立ちと発展について、

これほどまでにコンパクトにまとめあげた本は

結構珍しいのです。

顧問先の経理のオバチャンも「これ、面白いわぁ」と仰っていました(^^)

会計のことを「無味乾燥した存在」だと思っている方、

数字が苦手で仕方がないという方、

そんな方ほど、

この1冊を通じて、会計の歴史ロマンに触れてみて下さい。

この1冊を読み終えた後には、

日常的に向き合ってきた試算表や決算書の数字に対する印象が、

変わると思いますよ!

なお、あくまでも私の個人的なオススメの1冊ですから、

当然、好き嫌いはあるかと思いますが、

ぜひ、この本を手に取って、会計の歴史の面白さを知って頂ければ嬉しいです。

関連エントリー

-

連続税務小説 ヤマゲン 第28話「“税務調査を呼ばない会社”の作り方」

ヤマゲンは、 売上表でも 決算書でもなく、 試算表を机に広げた。「田中さん」 ネクタイのイチゴ柄を、 指で軽

連続税務小説 ヤマゲン 第28話「“税務調査を呼ばない会社”の作り方」

ヤマゲンは、 売上表でも 決算書でもなく、 試算表を机に広げた。「田中さん」 ネクタイのイチゴ柄を、 指で軽

-

連続税務小説 ヤマゲン 第29話「“税務調査が来ても慌てない会社”の共通点」

ヤマゲンは、 珍しく何も説明せず、 コーヒーを一口飲んだ。 イチゴポッキーも、 まだ開けない。「田中さん」 静

連続税務小説 ヤマゲン 第29話「“税務調査が来ても慌てない会社”の共通点」

ヤマゲンは、 珍しく何も説明せず、 コーヒーを一口飲んだ。 イチゴポッキーも、 まだ開けない。「田中さん」 静

-

連続税務小説 ヤマゲン 第30話「税務調査が終わったあとに“必ずやるべきこと”」

税務調査が終わった翌日。 田中 恒一は、 何もない事務所で、 一人、机に向かっていた。 調査官はいない。 書類

連続税務小説 ヤマゲン 第30話「税務調査が終わったあとに“必ずやるべきこと”」

税務調査が終わった翌日。 田中 恒一は、 何もない事務所で、 一人、机に向かっていた。 調査官はいない。 書類

-

連続税務小説 ヤマゲン 第31話 「青色申告を、甘く見た日」

月末の夕方。 田中 恒一は、工場の電気を一つずつ落としていた。 機械の音が止まり、 静けさが戻る。 その静け

連続税務小説 ヤマゲン 第31話 「青色申告を、甘く見た日」

月末の夕方。 田中 恒一は、工場の電気を一つずつ落としていた。 機械の音が止まり、 静けさが戻る。 その静け

-

連続税務小説 ヤマゲン 第32話 「法人にした方がトクなんですか?」

昼過ぎ。 町工場に差し込む日差しが、 以前より少し強く感じられた。 機械の音は止まらない。 注文も、 問い合

連続税務小説 ヤマゲン 第32話 「法人にした方がトクなんですか?」

昼過ぎ。 町工場に差し込む日差しが、 以前より少し強く感じられた。 機械の音は止まらない。 注文も、 問い合

竹岡税務会計事務所

経営が見えない!を数字でクリアに。

まずは、お気軽に無料相談を。

電話番号:090-7499-8552

営業時間:10:00~19:00

定休日 : 土日祝

所在地 : 大阪府富田林市須賀1-19-17 事務所概要はこちら