🍀税に愛

🍀人生には笑いと熱き想いを

- ホーム

- ブログ

ブログ

- お布施ブログ100チャレンジ2025 【31】フリーランスの経費

- 【30】実は、ドヘン●イな計画を練っています

- 【29】意外と税務判断が難しい修繕費

- 【28】売上至上主義から粗利率重視へとシフトしたある社長の変化

- 【27】一括償却資産の特例を最大限に活用する

- 【26】これまでと、これから、そして今

- 【25】利益は出ているのにどうしてお金が残らないの?(勘定合って銭足らず)

- 【24】~相続税~ 小規模宅地等の特例(家なき子特例)

- 【23】(法人様向け)3月決算前に確認しておきたい、節税対策のいろいろ

- 【22】電子帳簿保存法にどう対応するのか?

- 【21】個人事業主さんのための確定申告お悩み相談会

- 【20】現金で払った経費の領収書の整理の仕方

- 【19】ある日の税務相談会

- 【18】会計処理を後回しにする原因(パート3)〜商売を始めたばかりだから、売上がまだ少ないから〜

- 【17】会計処理を後回しにする原因(パート2)「仕事が忙しくて時間が取れない編」

- 【16】考えられる原因 その1(そもそも・・・)

- 【15】税理士の悩みのタネ、ナンバーワン⁈ それは。。。

- 【14】会計と税法はベツモノ(一読「難解」・二読「誤解」・三読「不可解」な税法の世界)

- 【13】ゆっくり休む

- 【12】現役を引退した社長さんの気づき

- 【11】やっぱり音楽が好き

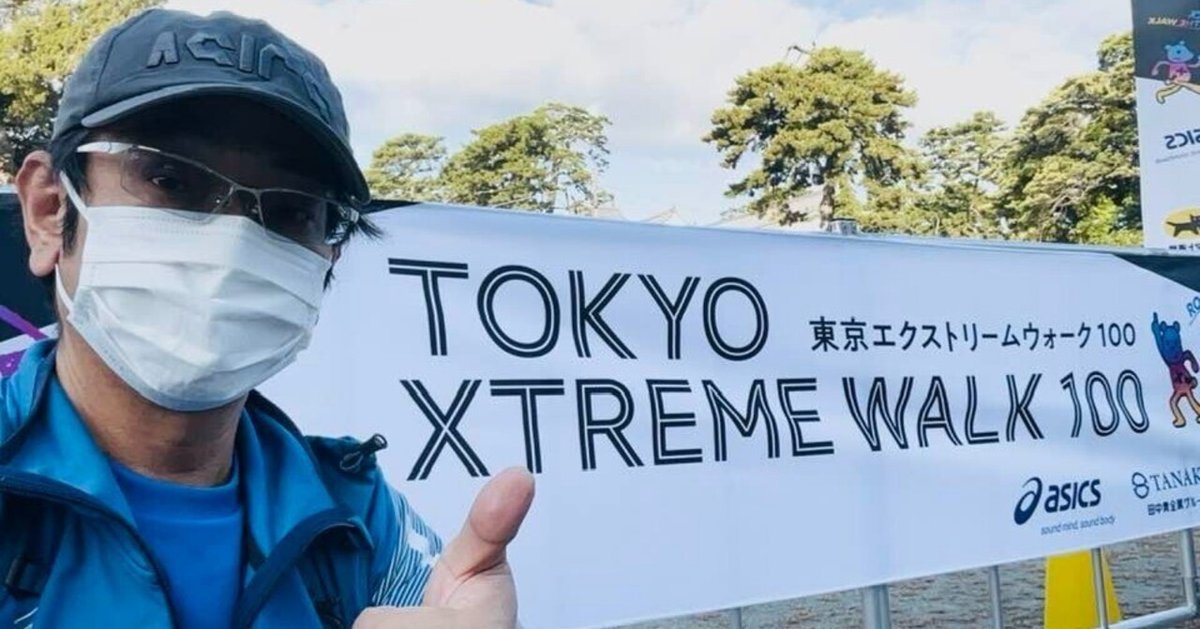

- 【10】100kmウォーク大会を完歩して得たもの

- 【09】サムライ税理士☆会計道場 ~勘定科目は親子でつながればよりハッピー~(補助科目の話)

- 【08】サムライ税理士☆会計道場 『会計ソフト編』 自動仕訳機能の現状と課題(長所と短所)

- 【07】サムライ税理士☆会計道場 ~売上の中身を知ったうえで仕掛けたらエエねん~

- 【06】節税・節税・節税・・・

- 【05】これ、脱税かも知れないけど、キレイゴトばかり言ってられへん・・・というときの救済方法

- 【04】インボイス制度の副作用

- 【03】~固定資産~10万円以上でも30万円未満なら即時経費にしよう!

- 【02】ケイヒニオトス・ケイヒニオチルという呪文

- 【01】仕事が1番、数字は2番!・・・あれれ???

【31】フリーランスの経費

2025/01/31

今日はフリーランスの経費について、事例をご紹介したいと思います。

フリーランスの経費の例

| 項目 | 勘定科目 | 計上できる例 | 計上できない例 |

|---|---|---|---|

| 食事代 | 会議費/接待交際費など | クライアントとの打ち合わせ/カフェでの仕事のコーヒー代 | 個人の食事代/一部社員だけ参加可能な飲み会 |

| パソコン代 | 減価償却費/消耗品費 | 業務に使うパソコン | 完全にプライベートで使用するパソコン |

| 車両 | 減価償却費/車両費 | 事業で使用している車両 | 完全プライベート用の車両 |

| 家賃 | 地代家賃 | 事務所/自宅兼事務所(家事按分が必要) | 別に事務所がある場合の自宅の家賃 |

| 電気・ガス・水道代 | 水道光熱費 | 事務所/自宅兼事務所(家事按分が必要) | 別に事務所がある場合の自宅の光熱費 |

| 書籍など | 新聞図書費 | 業務に関係する新聞/スキルアップ用の本 | 趣味で購入した雑誌や漫画 |

| 電車代 | 旅費交通費 | 打ち合わせのための交通費 | 個人的な移動の交通費 |

| 電話代・インターネット代 | 通信費 | 事業で使用した電話料金/事務所のネット回線使用料 | プライベートでのみ使用するスマートフォンの料金 |

| 項目 | 勘定科目 | 計上できる例 | 計上できない例 |

|---|---|---|---|

| ご祝儀・お香典 | 接待交際費 | 取引先・クライアントへのご祝儀やお香典 | 家族・友人・知人へのご祝儀やお香典 |

| 洋服代・ヘアサロン代 | 美容費/消耗品費など | モデルや司会 | 容姿が業務に関係ない職業 |

| 出張宿泊時の食事代 | 旅費交通費 | ホテル代とセットプランになっている場合 | ホテル代と別の場合における個人の食事代 |

| 項目 | 計上できる場合 | 計上できない場合 |

|---|---|---|

| タクシー代 | クライアントとの食事/出張先での移動 | 家族旅行での利用/個人的な用事 |

| 友人との食事代 | 相手が事業に関係する | プライベートでの食事 |

| 健康診断の費用 | 法人化している/青色専従者以外の従業員 | 法人化していない/青色専従者として働く家族 |

| スポーツジムの会費 | 事業がスポーツ関連で、仕事上ジムを利用する必要がある | プライベートでの利用 |

| 眼鏡やコンタクトレンズ代 | 業務で使用するブルーライトカット用の眼鏡 | 日常生活で使用する眼鏡やコンタクトレンズ |

迷ったときの判断基準

- 事業との関連性がある

- 個人的な支出ではない

- 経費として常識の範囲内の金額である

- 税務署から指摘を受けた際に説明できる

【30】実は、ドヘン●イな計画を練っています

2025/01/30

【29】意外と税務判断が難しい修繕費

2025/01/29

税務において意外と判断が難しい代表例の1つ

税務において意外と判断が難しい代表例の1つ

と言えば「修繕費」です。

「修理したんだから修繕費(経費)でしょ?」

いえいえ、そうは簡単に決めつけができないのです。

たとえば、これはどう?

たとえば、お店の入口が「木製の引き戸」になっており、

それが壊れたので修理をしたとしましょう。

修理業者さんの手によって、

立派なアルミ製の引き戸にしてもらえました。

お代は税込み165,000円でした。

さ、これ、修繕費ですか?

あるいは、

マンションの外壁を修理することにしました。

建築してから30年の物件。

当時とは外壁の素材もかなり進化しており、

防音・断熱・耐久性などがかなり向上し、

立派な外壁修理をする事が出来ました。

実は、修繕費と一口に言っても・・・

実は、修繕費と一口に言っても・・・・・・もあれば、

🔴資産の使用可能期間を延長させたり、資産の価値を高めたりする修理

・・・もあります。

「資本的支出」と言って、

修理ではなく

あたかも新品の資産を取得した事と変わらない

と考えます。

資本的支出=新品の資産の取得と同じこと・・・ですから、

金額が大きくなると「固定資産」という扱いになり、

つまり、耐用年数に渡って

減価償却をして行く必要があるのです。

修理の請求書などを拝見した際は、

修理という名前の如何によらず、

その修理の中身をかなり吟味します。

場合によっては、修理業者さんに問い合わせ、

詳細な内容を確認することもあります。

検討の結果、

完全に<原状回復のための修理>であると判明すれば

修繕費として計上し、

資本的支出であると判明すれば、

固定資産計上し減価償却を行います。

原状回復のための修理について補足

壊れた個所を元に戻すだけの修理(原状回復修繕)であれば、

その修理代金が仮に1億円だとしても修繕費(経費)になるのです。

修理金額が多額である事だけをもって

「修繕費に落とすのは危ない」と

考える人もおられるかもしれませんが、

そこは「実態判定」です。

屋上の漏水塗装工事なども結構金額が張りますが、

前と同じ塗装工事を施すのであれば、

たとえ500万かかっても修繕費です。

これも以前と同じ状態に戻すだけの施工であれば、

1,000万円かかっても修繕費です。

よって、金額が大きいからという理由だけで、

それらの支出を「資本的支出」(=固定資産計上)と

考えることも、それはそれで、いささか早合点なのです。

修理であっても即経費とならない修理もある。

多額な修理であっても即経費となる修理もある。

・・・ということを知っておいて頂きたいと思います。

※一口メモ

金額が大きい原状回復修繕を行い、かつ、税務判断として「修繕費」で落とす場合は、修理前と修理後の両方の写真で撮っておくと、税務調査の際に役立ちます。

製造業のクライアントさんなどからは、日常的にこのようなご相談をよく受けます。

このように、修繕費に関するご相談は、製造業を営むクライアントさんからは日常的によく受けるのですが、

と仰っていたので、

修理内容をよく聞き取りしていくと、

実は、修理だけではなく、

工場と工場の間に新たな<雨除け屋根>を設置する工事も

併せて行っていたのです。

①雨漏り修理した部分についての判断(修繕費か?あるいは資本的支出か?)

そして、

②新たに屋根を設置した分は固定資産計上としての判断

・・・をする必要があります。

特に、期末直前の金額の張る修理は注意

特に、期末直前の金額が張る修理は注意が必要です。決算期末の間際に大型修理を行った場合などは、

それが、修繕費となるのか減価償却となるのかによって、

最終的な利益および税額は大きく変わりますから、

あらかじめ、その修理が修繕費となるのかどうか、

修理を正式依頼する前の段階(見積書の段階)で、

顧問税理士等に事前相談しておくことをお勧めします(^^)/

(参考情報)修繕費とならないものの判定

「修繕費とならないものの判定」について、

国税庁のサイトをリンクしておきますので

ご興味のある方はご参考になさって下さいね。

【28】売上至上主義から粗利率重視へとシフトしたある社長の変化

2025/01/28

売上は、経営者にとっては「お守り」のようなもの

増えれば安心するが、減れば夜も眠れない。

売上が増えると、自ずと、

変動費(仕入などの売上原価)も上がる。

このことは経営者ならば誰でも理解している。

しかし、売上が上がってくると、

毎月固定のはずの費用(固定費)も

上がってくる事がよくある。

<固定費の増加例>

●従業員を増員したので給料が増えた

●社会保険料や労働保険料が増えた(見落としがち!)

●福利厚生費が増えた。

●消耗品の使用量が増えた。

●水道光熱費が増えた。

●借りている駐車場を増やした。

●倉庫が手狭になったので、もう1件借りた。

これらは通常、会計の世界では「固定費」とされる。

つまり、売上が増えても、

仕入代のように連動して増えない経費、という意味だ。

しかし、実情はどうか・・・。

確実に固定費は増えるのだ。

売上UPをして、粗利が増えて、固定費は一定だから利益がワンサカ!

なんてことにはならない!!!

多くの中小企業経営者が資金繰り難に陥る理由はここだ。

だから「売上が増えればHAPPYになる!」という妄想を

一度捨てる必要がある。

つまり、売上至上主義を辞めるのだ。

売上は下がっても大丈夫。

その代わり、「粗利率で勝負をする!と決断する。

実際にあった話

この社長は、当初、

「今月は売上が●●万円くらいになりそうです!」

「来月は●●万円くらいの売上が取れそうです!」

と、売上の金額を話するタイプの人であった。

しかし、私はキッパリと社長へ言った。

売上はどうでもよろしい。

それよりも、

電気工事を行う現場ごとの原価を

算出し、現場別粗利率をはじき出すように、と。

私は事前にエクセルで作成しておいた

「現場別の粗利率算出シート」を差し出し、

入力方法を指導した。

すると、あることが分かった。

この会社の業態から言えば、粗利率は、

40%台は確保しなければいけないのに

「たったの数パーセント」しか発生していないではないか!

この社長は若いこともあって、

売上を獲得することに全精力を注ぎ、

しかも、粗利を「金額」でしか見ていなかった。

粗利の率は完全に見落としていた。

こんなに売上が増えているのに、

なぜお金が足りないのだろう・・・。

なぜ借入ばかり増えていくんだろう・・・・。

今までの社長の疑問は一瞬で払しょくされた。

「売上だけじゃなく、粗利が大事。

しかも、粗利は金額だけじゃなく、

利益率でもしっかり検討する必要がある・・・」と。

売上がドンドン増えて行っていたのは、

この会社の提示する見積価格が極端に低い為であった。

だから、注文がバンバン入ってきた。

けれど、仕事をすればするほど、

変動費(材料仕入・外注)を賄いきれず、

また、売上増加に伴う固定費のベースアップを支払えず、

銀行借入頼りという体質になっていたのだ。

この話のように、粗利益の金額は見積もっいても

粗利率(%)についてはあまり頓着しない人も多い。

商売人ならば、もっとそこにこだわるべきだ。

インターネットで検索すれば

中小企業の同業平均データなんてすぐに見れる。

自分の業界の適正な利益率、自社の抱える個別事情・・・。

それらを勘案して、かつ、金額だけではなく、

「比率」でもしっかりと粗利益を見積もる必要がある。

私はこの会社の社長に、売上至上主義を辞めて、

売上はちょっとくらい下がっても良いから

粗利率UPにだけ取り組んでもらった。

すると、どうなったか。

3か月目くらいからお金が溜まり始めた。

「月末に、銀行にこれだけお金が残っているなんて!」

社長は初めての経験に歓喜した。

みなさんの会社はどうだろうか?

当然、会計ソフトできちんと入力しているだろう。

しかし、現場別、商品別・サービス別で「原価と粗利」を、

そして、そこから個別の粗利率を算出できるような

会計体制を日頃から整えているだろうか?

会計ソフトは便利なツールだが、万能ではない。

【27】一括償却資産の特例を最大限に活用する

2025/01/27

減価償却という方法で経費に計上していきますが、

その取得金額によっては特例が認められています。

1. 減価償却費の特例とは?

① 10万円未満の固定資産について

10万円未満の固定資産は

無制限で経費として計上できます。

このとき、「10万円」は

通常取引されている単位で判定します。

例えば、

では、9万円のパソコンと5万円のプリンターとを

同時に購入した場合はどうでしょうか?

この場合、

同時に買った物(パソコンとプリンター)が

「一体利用される物かどうか?」

「一体でないと機能しない物かどうか?」

によって判断します。

上記の例の場合、

9万円で買ったパソコンが

他のプリンターと組み合わせ可能であれば、

同時に購入した5万円で買ったプリンターとは

別個の取引の単位とみなされます。

しかし、

初めてパソコンとプリンターを購入した場合は

両者一体で機能する物と考えられますから、

合計額(14万円)によって判断する必要があり、

これが10万円以上であれば、固定資産計上となります。

※なお、例外として、

10万円未満の固定資産でも、

すぐに他人に貸し付けて賃貸料を取るものは、

耐用年数に渡って減価償却することになります。

個人事業主と資本金が1億円以下の法人であれば、

10万円以上30万円未満の固定資産は一度に経費に計上できます。

これを「少額減価償却資産の特例」と呼ぶのですが、

この特例は【1年間で合計300万円まで】しか適用することができません。

③ 10万円以上20万円未満の固定資産について

10万円以上20万円未満の固定資産は、

「一括償却資産の特例」を適用すれば

3年間で均等に償却することができます。

例えば、

1台18万円のパソコンを購入したときには、

毎年6万円(=18万円÷3年)を

減価償却費として計上していきます。

この一括償却資産の特例は

1年間で適用できる上限金額が定められていません。

そのため、1年間で購入した一括償却資産の合計金額が

何百万円となったとしても、それぞれ3年間で償却できます。

※さらに、一括償却資産の特例は、

通常の減価償却費のように、

年の初月以外の途中月に購入しても「月数按分」は不要です。

2.一括償却資産の特例を使う理由とは?

では、1台18万円のパソコンを購入した場合はどうでしょうか?

多くの人は、

「3年間かかる一括償却資産の特例ではなく、

1年で300万円という上限規制に余裕があるのであれば、

少額減価償却資産の特例の方がいいのじゃないか?」

と考えるかもしれません。

ところが、少額減価償却資産の特例を適用するときには

注意点もあるのです。

それは、毎年1月1日時点で10万円以上の

構築物・機械・工具・器具・備品などの固定資産を所有していると、

1月中に「償却資産の申告書」を市町村に提出する必要があり、

かつ、固定資産税を支払う義務が生じます。

しかし、

一括償却資産として区分されたものは

10万円以上の固定資産であったとしても、

この申告対象から除かれるのです。

確かに、一括償却資産の特例を選択すれば、

所得税や法人税はかかりますが、

計上できる経費は同じです。

一方、少額減価償却資産の特例を選択した固定資産は

決算書には計上されていませんが、

「償却資産の申告」には記載して固定資産税の対象となります。

この固定資産税の税率は1.4%です。

例えば、少額減価償却資産の特例の上限金額である300万円に1.4%をかけると

1年間で42,000円の固定資産税がかかることになります。

3. どちらを選択すべきなのか

そこで、購入した固定資産に対して

少額減価償却資産の特例と一括償却資産の特例の

どちらを適用すべきか判断する必要があるのですが、

そのポイントがあります。

まず、利益が赤字になるならば、

減価償却の期間が3年間となる一括償却資産の特例を選択すべきです。

次に、利益が黒字になるならば、

固定資産税はそこまで高くないため、

少額減価償却資産の特例を選択すればよいでしょう。

最後に、利益は黒字で、かつ、少額減価償却資産の特例

の上限金額である300万円を超えて固定資産を購入した場合です。

このときは、パソコンにインストールするソフトウェアなどの

無形固定資産には固定資産税がかからないため、

優先的に少額減価償却資産の特例を適用していくのがコツです。

減価償却費の特例を知っておき、

ケースバイケースの使い方も分かっておくと、

有効な手段の1つとなりますよ!

大阪にある、とある焼肉屋さんです。

クライアントさんに「安くてうまい、煙モクモクなお店があるから」と

ランチタイムに連れて行って頂きました。

どのお肉もお値打ち価格!

しかも、美味しい!

「タレ」も甘めでニンニクが効いていて、ご飯に合う!合う!

午後からの仕事が出来ないくらいお腹PONPONになりました。

【26】これまでと、これから、そして今

2025/01/26

これまで

これから

これまでと、これからと

そして、今

【25】利益は出ているのにどうしてお金が残らないの?(勘定合って銭足らず)

2025/01/25

決算書や試算表では利益が出ているのに、お金は残っていない・・・。

利益が出ているから、という理由で

法人税や所得税を払わないとイケナイってか!!

どうも解せない・・・。

こういったご経験・ご感想を持っておられる方は

結構多いのではないかと思います。

この「どうも解せない」という感情は、

「損益法」という考え方と

「財産法」という考え方との【違い】に

その端を発します。

損益法の代表例は

会社が払う法人税や個人事業主が払う所得税です。

法人税法や所得税法は

売上から経費を差し引いた利益に対して

課税する仕組みになっています。

よって、極端な話、

100億円の売上があったとしても、

その売上の全額がツケ(売掛金といいます)になっていて、

お客さんからまだ支払ってもらっていない場合は、

計算上としては利益がドン出ていても、

手許にお金はありません。

これに対し、財産法の代表例は「相続税」です。

相続税は、死亡時の資産(現預金や不動産など)から

債務(借金など)を差し引きした「正味の財産」に対して

課税されます。

(基礎控除などの存在は説明の簡便上、割愛します)

よって、

大豪邸に住んでいても

多額の借金を背負っていれば、

相続税はかからないか、

あるいは、極めて少額となります。

つまり、

「実際の財布の状況を見る」というのが財産法です。

ですから、

「利益が出ているのになんでこんなにお金が残っていないのだろう?」

と思われる方は、

肌感覚としては「財産法」で考えてしまっているので、

法人税や所得税が準拠する「損益法によって算出された利益」が

しっくりきていないのです。

「勘定合って銭足らず」が起こる原因

受取手形(電債)により数か月先にならないと入金されなかったりすると、

売上は計上されて利益は出ているのにお金はナイ状態になります。

逆のことも言え、仕入れ代金をすぐに支払わず、ツケにしてもらったり、

あるいは支払手形(電子記録債務)を振り出して支払いを先延ばしにすると、

仕入と言う経費は発生してその分利益は減少するのに、お金は減っていません。

2点目に借入金の返済の存在です。

借入金は貸借対照表の「負債の部」における

代表的な勘定科目の1つですが、

借入れをしたときに売上にはならないように、

返済した時も経費ではありません。

あくまでも、借入によって(お金と共に)負債が増え、

返済によって(お金と共に)負債が減少する、ということなのです。

よって、仮に現金商売だとして、

つまり、売上も仕入・経費もカケ取引のない現金取引だったとして、

その場合に1か月の利益が100発生したとしも、

借入返済を80すれば、お金は20しか残りません。

しかし、損益計算上の利益は100のままです。

逆に言えば、売上がゼロの月であったとしても、

その月に銀行から100の借入をすれば、

利益は一切計上されていないのに

お金は100増えます。

3点目は、個人事業主の場合の話ですが、

「事業主貸」という存在です。

事業主貸の代表例は「生活費」です。

生活費は経費にはなりませんから、

損益計算書には出てきません。

(貸借対照表の資産の部に登場します)

よって、利益が100しか出ていないのに、

生活費を80出すとお金は20しか残りません。

4点目は、法人契約の生命保険の資産計上額です。

全額損金タイプの保険であれば

経費の額と出ていくお金の額は一致しますが、

解約返戻金があるタイプの定期保険などにおいては、

全額が経費に落ちず、

「6割資産計上、4割損金」という具合で、

経費に落ちる額と実際にお金が出ていく額とが一致しません。

つまり、お金としては100出ていったのに、

経費としては40しか計上されない、ということです。

5点目としては、固定資産の取得が挙げられます

仮に500万円の営業車をキャッシュで購入した場合、

出ていくお金は500なのに

減価償却費として経費計上される金額は

耐用年数のうちの1年分です。

耐用年数が経過しないと償却(経費化)できません。

(なお、土地は償却できないので、1円の経費にもなりません)

これら5点以上にも、

前渡金・貸付金・立替金・仮払金・保証金などのように、

お金は出て行っても、損益計算上の経費とならないものが

実務上の取引においては多々あります。

いかがでしょうか?

「利益は出ているのに、なんでお金は残っていないの?」

という悩み・疑問をお持ちの方は、

こういう視点からも決算書や試算表を

見直してみてくださいね。

【最後に言わせてチョーダイ】

「キャッシュフロー計算書」が重視されるのは、

このような<利益とお金の動きの不一致>の原因を

探るためでもあります。

しかし、キャッシュフロー計算書が分からなくても、

ご紹介したようなポイントを知っておくだけでも、

利益は出ているのになんでお金が無いの???

ってモヤモヤは大幅に軽減されますよ。

【24】~相続税~ 小規模宅地等の特例(家なき子特例)

2025/01/24

土地の評価額、最大80%OFF

相続で子に居宅を引き継ぐとき、子は既に別居して生計を別にしているが、

子の家が「持ち家」ではない場合、

居住用宅地について一定の要件を満たすことにより、

「小規模宅地等の特例」を適用して

土地の評価額を最大80%(土地面積330㎡まで)減額して

相続税の負担を軽減することができます。

いくつか種類のある「小規模宅地の特例」の中でも、

この制度は、一般に「家なき子特例」と呼ばれ、

子に限らず親族に適用することができます。

◆被相続人の要件

(1)被相続人に配偶者がいないこと。

(2)相続開始の直前において被相続人と同居していた法定相続人がいないこと。

◆取得者の要件

(1)被相続人の居住用宅地を相続又は遺贈により取得すること。

(2)居住制限納税義務者または非居住制限納税義務者のうち日本国籍を有しない者ではないこと。

(3)相続開始前3年以内に、日本国内にある「下記の家屋」に居住したことがないこと。

- 自己が所有する家屋

- 自己の配偶者が所有する家屋

- 自己の三親等内の親族が所有する家屋

- 自己と特別の関係がある一定の法人が所有する家屋

(4)相続開始時に、自己が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないこと。

(5)相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有していること。

◆老人ホームに入居の場合

相続開始の直前に被相続人の居住の用に供されていなかった場合においても、

- 相続開始の直前において要介護認定や要支援認定等を受けていたこと

- 老人福祉法等に規定する老人ホーム等に入居等をしていたこと

- 建物を事業の用、被相続人等以外の者の居住の用に供していないこと

入居等の直前まで被相続人の居住の用に供していた宅地等は特定居住用宅地等に該当し、

先に掲げた要件を満たすときは特例の適用を受けることができます。

◆孫に遺贈することもできる

この「家なき子特例」は被相続人の親族に適用されますので、

子に既に持ち家がある場合は

持ち家のない孫に居宅を遺贈し、

先に掲げた要件を満たすときは、

特例の適用を受けることができます。

なお、孫は相続人ではないので

相続税は2割加算となります。

孫世帯の生活設計と合致すれば

居宅を承継させる有効な方法

となるかもしれません。

一歩一歩、自分のチカラで。

仲間と励まし合って。

キツイけど、楽しんで。

富士山はボクの人生を大きく変えてくれた

先生のような存在です。

【23】(法人様向け)3月決算前に確認しておきたい、節税対策のいろいろ

2025/01/23

| もうすぐ3月を迎えようとしています。 3月と言えば法人決算。 今日は「法人の節税対策のいろいろ」と題して 一例をご紹介させて頂きます。 【ご注意】 本稿は、一般的な節税方法を簡潔にご紹介することを目的としておりますので、 適用の可否や節税効果の有無を担保するものではありません。 よって、当方は一切の責任を負いかねますこと、あらかじめご了承下さい。 なお、実務上の具体的な適用については顧問税理士・税務署にご相談下さいませ。 ◆ 経営セーフティ共済(倒産防止共済)への加入 年払いで240万円までを損金にすることができます。 加入資格は次のとおりです。 https://kyosai-web.smrj.go.jp/tkyosai/entry/index_01.html 年払いをする場合の注意点として、 前納希望月の5日(土日祝日の場合は翌営業日)までに 「掛金前納申出書」が中小機構に到着していることが必要です。 https://kyosai-web.smrj.go.jp/customer/tkyosai/installment/describe/index_02.html なお、オンラインでの手続きも可能です。 https://kyosai-web.smrj.go.jp/online/describe/index_03.html ◆ 決算賞与の支払い 期末までに各従業員に決算賞与の支給額を通知し、 翌期1か月以内に支払うなどの要件を満たせば、 当期の決算において、未払い計上(損金計上)できます。 この決算賞与は賃上げ促進税制の対象にもなりますので、 要件を満たせば、法人税を税額控除できる金額も増加します。 ◆ 社会保険料の未払い計上 社会保険料(健康保険、厚生年金保険)は、 会社と従業員が折半して負担していますが、 その支払いは会社が翌月にまとめて行います。 このとき、会社の負担分については、 未払い計上(損金計上)することができます。 ただし、上記の決算賞与の未払い計上に対応する社会保険料の 会社負担分は未払い計上できませんので、 ご注意ください。 ◆ 固定資産税の未払い計上 固定資産税は賦課決定があった日の属する事業年度の損金の額に 算入することができます。 すでに納税通知書が届いている場合には、全額を損金に計上しましょう。 まだ支払っていない金額は未払い計上ができます。 ◆ 非常勤役員への役員退職給与 いくらまでならば税務上認められるか?という論点はありますが、 退職しても問題ない非常勤役員がいるならば、 実際に退職してもらい、役員退職給与を支払いましょう。 なお、役員退職給与の損金への算入時期は、 原則として、株主総会の決議等によって、 退職金の金額が具体的に確定したときとなります。 ◆ 常勤取締役から相談役、会長、監査役などになる人がいる いくらまでならば税務上認められるか?という論点はありますが、 このような方がいるならば、役員退職給与を支払いましょう。 ◆ 福利厚生費を計上する 期末までに従業員の50%以上が参加する社員旅行(4泊5日以内)に行けば、 その旅費は福利厚生費として計上できます。 ただし、旅行代金のうち会社負担分が高額すぎると給与とみなされて、 源泉徴収の対象になってしまいます。 これで翌期の従業員の士気を上げていきましょう。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm ◆ 広告宣伝費を使う たとえば、ホームページをリニューアルする費用は損金となります。 ただし、ホームページにシステムを組み込む場合の システム構築費などは除かれます。 なお、期末までに完成していることが必要です。 ◆ 固定資産(含み損)や不良在庫の売却、除却 期末までに含み損のある固定資産や不良在庫の売却、除却を行えば、 売却損、除却損、除却費用が当期の損金として計上できます。 ◆ 棚卸資産、有価証券、固定資産、繰延資産に関する含み損の計上 一定の要件を満たす前提はありますが、 これらの評価損の計上ができる場合があります。 棚卸資産の評価損(著しく陳腐化したもの) https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_01_02.htm 有価証券の評価損 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5574.htm 固定資産の評価損 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/renketsu/08/08_01_04.htm ◆ 含み損のある有価証券の売却 含み損のある有価証券を売却して、売却損の計上を検討しましょう。 ◆ 期末までに終了できる修繕を行なう この修繕の内容が ・ 通常の維持管理 ・ 災害等によりき損した固定資産の原状回復費用 のいずれかならば、金額に関わらず、全額が損金になります。 現在、修繕中のものがあれば、期末までに終わらせるようにしましょう。 ◆ 10万円以上30万円未満の器具備品などの購入 青色申告法人であれば、年間300万円まで損金にできます。 1つが30万円超の固定資産でも2社以上で共同購入することにより、 1社の負担額が30万円未満になれば、損金に計上することができます。 なお、10万円未満の器具備品を購入した場合、 期末までに事業で使用を開始すれば、 金額の上限なく全額を損金として計上できます。 ◆ 事務用品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品などの購入費 通常は「消費」した事業年度の損金となりますが、 事業年度ごとにおおむね一定数量を購入し、 かつ、経常的に消費するものは 購入日の属する事業年度の損金として計上できます。 未使用のものでも「貯蔵品」として資産計上する必要はないということです。 ◆ 貸倒損失の計上 回収できないことが明らかである不良債権があるならば、 貸倒損失として、当期の損金となります。 1例ですが、債権放棄の内容証明郵便が期末日までに、 債務者に到着することなどの要件を満たすことにより、 貸倒損失を計上することができます。 ◆ 生命保険への加入 支払った保険料の全額、4割、6割などが損金になる生命保険があります。 「保障をどう考えるのか?」ということは非常に大切なテーマです。 黒字でも赤字でも「保障」を考えて、必要な生命保険に加入しましょう。 ◆ 新商品等を発明する試験研究を行う 新商品や新サービスを発明するための試験研究費は、 試作モデルが完成するまでは、全額が損金となります。 他の会社に委託して試験研究を行っても問題ありません。 さらに、試験研究費が過年度よりも増額しているなどの要件を満たせば、 法人税の税額控除の対象にもなります。 ◆ 家賃など、翌期1年分の費用を期末に支払う 期末に翌期1年分の家賃などを支払うことにより、 本来は翌期の損金になる費用が当期の損金として計上できます。 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/02/03.htm ◆ 決算月の変更(前倒し) 期末までに単発で多額の利益が計上されるならば、 決算月を前倒しにすることを検討しましょう。 多額の利益が期末ではなく、期首に計上されることになります。 手続きは株主総会の決議、税務関係の届出となります。 |

【22】電子帳簿保存法にどう対応するのか?

2025/01/22

1.改正電子帳簿保存法の概要

令和6年1月より「改正電子帳簿保存法」がスタートしております。

「これにどう対応したらいいのですか?」というお問い合わせも多いため、

今回はこれを取り上げます。

まず、国税庁の「電子帳簿等保存制度特設サイト」を見ると、

①電子帳簿・電子書類

②スキャナ保存

③電子取引

という3つが記載されています。

このうち①と②は令和6年1月以降も紙のままでも問題ありません。

確かに、②のスキャナ保存をする場合、紙の領収書や請求書などを

紙で保存しなくてもいいというメリットはあります。

しかし、

- 紙のままでも問題ない書類につき手間をかけてスキャンしなければならない

- 書類受領後、約2か月7日以内にスキャンしなければならない

- タイムスタンプなどのシステムの導入+検索要件

という要件があります。

だから、中小企業の場合は①と②は電子対応ではなく、

紙での対応のままでイイのです。

2.電子取引には対応するしかない

ただし、③の電子取引は別です。

どんな会社でも「アマゾンや楽天などのインターネットでの物品やサービスの購入」や

「メール添付による請求書の送受信」などを行っているでしょう。

③の電子取引からは逃げられないのです。

しかし、この運用をしようと思うと

- 会社に合わせた事務処理規程の作成(※1)

- 専用の保存システム、または、専用エクセル(※2)での運用

が必要になります。

規程の作成などにもコストがかかります。

いずれにせよ、これだけ日本全国の企業が人材不足で悩んでいる中、

電子保存のために手間と時間とコストを割く必要があるのです・・・。

ここで朗報です!!

3.国税庁から発表された情報

ここで、朗報があります。

国税庁が令和5年11月17日に発表した情報よれば、

電子保存ができない場合でも、

次のような状況であれば問題ない旨が記載されているのです。

- 人手不足、システム整備が間に合わない、資金不足などの幅広い理由がある。

- 税務調査の際、ダウンロードできる、印刷したものを提示・提出できる。

なお、「幅広い」に特段の定義はないので、幅広い理由ということになります。

また、電子データを消さずに保存する必要があります。

特に、インターネットで物品等を購入した場合、管理画面で何年間保存されているかの確認や、

パソコンの入れ替えに伴い、メールや添付資料が無くなることに注意する必要があります。

結果として、人手不足・システム整備が間に合わない・資金不足などの「幅広い理由」の1つにでも該当すれば、

4.税務調査ではどうなる?

実際の税務調査を考えても、電子データの保存さえしてあれば、

問題になることはまずないでしょう。

ということで、ボクは・・・

①電子帳簿・電子書類:対応せんでよろしい(紙保存のまま)

②スキャナ保存:対応せんでよろしい(紙保存のまま)

③電子取引:これだけは対応せなアカン(電子データの保存)

・・・とクライアントさんにご説明させて頂いています。

結果、多くの中小企業の対応としては

- 電子データの保存はする(=取引履歴が管理画面で見られるならば、それでもよい)」

- 経理担当者の対応は従来と何も変わらない

ということで、税務調査の際に問題が起きる可能性は非常に考えられます。

改正電子帳簿保存法は開始から1年が経ちましたが、

「幅広い」理由(特段の定義なし)があれば、

上記のとおり、大掛かりな対応をしなくても問題ないのです。

よくある誤解なのですが、

相手から紙でもらった請求書や領収書までも

そもそも電子帳簿保存法の対象ではありませんので

これまで通りの取り扱いで全く問題ありません。

【21】個人事業主さんのための確定申告お悩み相談会

2025/01/21

いよいよ確定申告

相談会の実施要領

🔵相談料は無料

🔴個人事業主さんが対象です

【20】現金で払った経費の領収書の整理の仕方

2025/01/20

多くの人は「会計ソフト」を使っているかと思いますが、

入力作業をスムーズにするためには

<請求書・領収書を美しく整理すること>が重要です。

今日はその一例として

「現金で払った経費領収書の整理の仕方」

をご紹介しますね。

【001:準備編】

■用意するもの・・・大学ノート12冊

■対応できる規模(目安)・・・年商5億円程度まで(法人・個人問わず)

■大学ノートの表紙に【●年●月分領収書】という感じでタイトルを書きます。

大学ノートは、開いた左右のページで1日分とカウントするとちょうど31日分あります。

(最初に開いたページは、左側が厚紙で、最後のページは右側が厚紙です)

■最初に開いたページの右肩に日付(例:6/1)と書き、

次ページ以降の右肩にも同じように日付を書いていきます。

1ヶ月1冊として、全12冊で一年分となります。

(★領収書が少量の場合は「005:注意点」の②で説明しています。)

【002:実践編①】

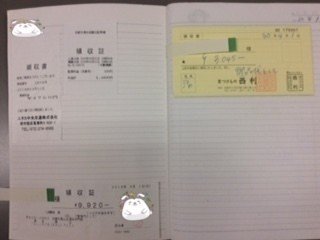

では、領収書を実際にノートに貼り付けしていきましょう。

すごく簡単です。

領収書に日付が書いていますよね?

この日付のとおりに、先ほどノートの

右肩に書いた日付のページに貼っていくだけです。

はい、終わり!

「えええ???」

という声が聞こえてきそうですが

本当にこれだけです。

【003:実践編②】

会計ソフトの現金出納帳に入力しよう

では、領収書ノートから会計ソフトの現金帳に入力していきましょう。

領収書ノートの最初のページから日付順に会計ソフトに入力していきます。

入力したら領収書に赤ペンチェックをつけておけば

【入力済み】のシルシとなり、二重計上が防げます。

はい、現金帳の経費入力がこれで完成!

「えええ????」と再び聞こえてきそうですが

本当にこれだけです。

【004:このやり方の優れた点】

■多くの方が領収書の整理に手こずってきた理由は

勘定科目の正しい知識があまりないのに

一生懸命に科目ごとに分類しようとしたり、

取引先別(支払先別)に分類しようと試みて、

だんだんややこしくなってしまい、

結果「イヤイヤ病」にかかってしまうからです。

でも【日付】は誰にでも分かります。

■このやり方は、優れた点がいくつもあります。

①領収書の日付さえ分かれば、誰でも出来る。

(会計知識は不要。老若男女も問わず)

②ノート保管なのでスッキリ整理できる。

③見やすい

④あとで財布やポケットから領収書が出てきた時でも追加で貼りやすい。

【005:注意点】

なお、注意点もあります。

①ノートの空白の日付(ページ)をもったいがらない。

空白のページがあるという事は、現金払いの経費が無かったことの証明で

す。モッタイナイ星人の性分を発揮して無理矢理、他の日付を詰めて貼っ

たりするとせっかくの美しく整然と並んだ物がグチャグチャになります。

ノートくらい贅沢に使いましょう。

②ノート両開きで1日分は余り過ぎる場合

現金払いの経費が極めて少ない場合は、片ページだけで1日分とすれば良

いでしょう。そうすると、ノートの最初の見開きの左側(厚紙)から、最

後のページの見開きの右側(厚紙)まで数えると62枚になります。

つまり、2ヶ月分が1冊で管理できることになります。この場合、ノート

の表紙のタイトルは【H30年1~2月分】という具合に書きましょう。

【006:さいごに】

いかがだったでしょうか?

実際に私の事務所では、法人客・個人客を問わず、

顧問先さんにはこの方法をお勧めしています。

1日の仕事が終わったら今日の振り返りを兼ねて

「3分間の領収書整理タイム」を取って下さいね。

いくら簡単な方法でも貯め込むとキツイですからね。

【19】ある日の税務相談会

2025/01/19

【18】会計処理を後回しにする原因(パート3)〜商売を始めたばかりだから、売上がまだ少ないから〜

2025/01/18- 1.そんな時期こそタイミング

- 2.自分をごまめ扱い

- 3.小さな1度の選択

昨日のブログは『仕事が忙しくて会計は後回し』

という方へ向けてのメッセージでした。

さて、今日は「会計処理を後回しにする原因」の第三弾として

- 商売を始めたばかりだから

- 売上がまだ少ししかないから

- どういう取引を通じて、どういう数字が登場するのか?

- どういう資料がそれに伴うのか?

- 登場した数字はなんという名前の勘定科目なのか?

- その勘定科目は、どういう特徴があるのか?

- どうやって集計しておけば良いのか?

- そのためには資料をどうやって整理しておけば効率的なのか?

- やるかやらないかは「わたしの選択」

- 言い訳や甘えを言うのも「わたしの選択」

- 親から無理やり商売を引き継がされたようでもそれを受け入れたのは「わたしの選択」

- 商売を始めて間もないから会計はやらなくても良いという選択

- 売上が少ないから会計は後回しで良いという選択

- 取引が少ないから申告直前まで放っておいて良いという選択

【17】会計処理を後回しにする原因(パート2)「仕事が忙しくて時間が取れない編」

2025/01/17- 1.仕事を理由に会計を後回しにする

- 2.あなたは経営者

- 3.ナイナイ思考

昨日のブログは『そもそも会計がワカラナイ!』

という方へ向けてのメッセージでした。

さて、今日は、会計処理を後回しにする原因、パート2として

仕事をストップしてでも会計に時間を充てろ・・・っていう訳?

仕事があってこその、会計じゃないの。

もしあなたが、こう思われるとしたら、

それは当然なお考えです。

あなたは何も間違っていません。

満足しているのなら、

それはそれで良いのです。

- 経理処理を溜め込みたくない

- 適宜、数字の状況が分かり、経営に活かせるようにしたい

わたしたち経営者のテーマでもあるのですから。

潜在意識には主語が分からないから、

お金とか、色んな事に「ナイ」という現実を引き寄せようとするんです。

これって、潜在意識的にはすごく正解なんです。

あなたはAさんに対して悪口を言っているつもりでも、

そんな風に「ナイナイ思考」を貯め過ぎると、

「仕事たくさんアル!会計する時間もアル!」と

ぜひ前向きな言葉を

【次回予告】

〇まだ私の商売始めたばかりだから・・・

〇まだ売上が少ないから・・・

〇1年分まとめてやった方が効率的だから・・・

という理由で、会計を後回しにしてしまう方は必見ですぞ。

まだまだ未熟者なので絶賛修行中の身ではありますが・・・。)

【16】考えられる原因 その1(そもそも・・・)

2025/01/16では、昨日のお話の続きをお伝えしますね。

これからご説明させて頂くお話は・・・

- 経理を後回しにしがちな人

- 本当はちゃんとやりたいのに、どうしたら良いか分からない人

- いつも申告期限ギリギリまで放置しっぱなしの人

そんな方々がいったいどうすればイイのか?

って話なんですけど、

そこから今日のお話をスタートしますね。

【考えられる原因 その1】

~そもそも会計がよく分かっていない~

そもそも会計が分かっていないのであれば

そりゃあキツイですよね(;^_^A

やる気もなくなります。

だってよく分からないんだもの。

・何から取り組めば良いのかも分からない。

こういう状態のときって、請求書とか領収書とかも

ちょっとお弁当づくりを想像して欲しいんですけど、

あっ、「レンチン食材」を詰め込むような<超特急弁当>じゃなくって、

普通のお弁当づくりをイメージして欲しいんです。

例えば、お弁当って言えば、

玉子とか、ウインナーとか、ホウレンソウとか、

色んな食材を使うじゃないですか。

でも、冷蔵庫から出した食材を

何の調理もせずに

ぐちゃぐちゃっと

弁当箱にぶち込む人っていないですよね。

玉子焼きを作るなら、

お砂糖やお塩も必要だし、

玉子をかき混ぜるボールも出しておくし、

フライパンも熱しておいて、

んでもって、ジューっと。

ウインナーにしても

袋ごと弁当箱にぶち込まないでしょ?(笑)

そんな豪快な人がいたら逆にちょっと見てみたいですけど(笑)

ちょっと切れ目を入れてから焼いたり、

タコさんにしたり(愛情💓)、

焼きあがったら斜めにカットしたり。

ホウレンソウにしても、

お浸しにするなら、

ちゃんと下茹でをしてアクを抜いて、

お醤油で味付けをして・・・。

そして、調理し終えた各種の品々を、

味が混ざらないよう

その種類ごとにお皿にいったん乗せておいて、

で、最後に、お弁当箱の各ブロックに詰めていく・・・。

会計って、これと似ている、

いや、ほぼ一緒なんです。

お弁当づくりも、会計処理も・・・

- この具材(資料)は最終的にどう使われるか?

- そのためにはどうやって保管(整理)しておくと使うときに便利か?(効率的か?)

- どのような調理器具(帳簿や会計ツール)が必要か?

- 最終的にどこに入れるのか?(決算書の勘定科目に納める)

・・・こういうことが分かっていないと、できないんですよ。

例えば、仕事で使う事務用品を買った時のレシート。

あるいは、お客様へのプレゼント品や食事接待のレシート。

🔴あれ、どこに行ったっけ?・・・そんなことになってないですか?

🔴見つけ出すのが苦労するくらい、見るのもイヤになるくらい、

グチャっとクッキーの缶とかに入れていませんか?

🔴何を買ったのか、何のために買ったのか、だれを接待したのかなど、

・・・そんな経験はありませんか?

会計がワカルってことは、こういうレシート1枚の

取り扱い方法ですらワカルってことなんです。

そして、このレシート1枚が会計処理の

どういう場面で必要なのかワカルってことなんです。

逆に言えば、

会計がよく分かりません💦って状態の人であれば、

恐らく、各種の資料(領収書とか請求書とか通帳とか)について、

日頃からどのように整理整頓しておけば良いかってことも

分かっていないんです。

具材をちゃんと整理して保管できるってことは、

その先の流れが分かっているという証拠。

つまり、ゴールが分かっているからこそ、

最初にどうしておいた方が良いかという「初動対応」も分かるんです。

そのためには、やはり、頼って頂きたいですね、

ぼくたち、税理士を。

あなたの苦手は誰かの得意・・・それが世の中です🍀

ボクも散髪は自分でできませんし、

お米も作れません。

だから、髪を切る専門家である散髪屋さんにお世話になるし、

お米作りの専門家である農家さんに(スーパーを通じて)お世話になるし。

みなさんも、そうでしょ?

オレ・ワタシは何もかも一人でやってきて誰の世話にもなってないんだ!

・・・なんて人は地球上に存在しない訳です🌎

ね、こう言ったらみなさん、ンダ、ンダ、と納得できるんですよ。

でも、なぜか、経理や会計の話になると、

ワカラン・ワカランって言うんです。

これって、よく考えたら、おかしな話ですよね(笑)

何でもかんでも

自分ひとりで抱え込む必要はないですよ。

最初は勇気がいるし、恥ずかしいかもしれないけど、

ちゃんと税理士さんに頼ったらいいんです。

ぼくたち税理士は、だれか困っている人をお世話したり、

相談されたりするのが大好きな人種なのです。

いくらか費用は掛かりますが、

会計の基本的なことや、経理の初期段階でつまづいているような人であれば

「え、そんな値段でイイの?」ってくらい、

良心的な値段で相談に応じてくれますよ。

これが一番の近道です。

長年、ご自身で経理をされてきたベテランの人でも、

ボクが何気にさらりとお教えさせて頂いたことに

「えー、そんな方法があるんですか!」

・・・ということもザラです。

会計がワカラン!

何からやったら良いのかもワカラン!

そういう人は、まず、ボクたち税理士がいますよ、

ってことを改めて思い出して下さいね。

次回のお話は、原因その2。

仕事が忙しくて、経理の時間がなかなか取れない!

・・・っていう方へのメッセージです。

家族の苦労を幼い目で見てきた自分だからこそ、

グローブ1つを買ってもらうにもお金がなくて、

夫婦喧嘩をしていた両親を見てきたからこそ、

税理士と言う肩書を超えて、

本音からの気持ちをお伝えしたいのです。

【15】税理士の悩みのタネ、ナンバーワン⁈ それは。。。

2025/01/15

【14】会計と税法はベツモノ(一読「難解」・二読「誤解」・三読「不可解」な税法の世界)

2025/01/14税法って、しばしばこう言われることがあるんですよ。

- 一読「難解」

- 二読「誤解」

- 三読「不可解」

って・・・。

だから、二回読むでしょ、すると誤解するんです(;´∀`)

さらに、もう一回読むと・・・「あれ?あれれ???」ってなるんです(笑)

まるで申し込んでいないのに、

強制ミステリーツアー💦

しかも、税法ってコロコロ変わりますし、

色々な判決も出ますから、

税法って、難儀なやっちゃ・・・(;´∀`)

でも、それのと向き合っていくのが税理士の世界なんです。

そして、クライアントさんをお守りするために、

税務署とバチバチにやりあっていくのが

税理士の世界なんです。

だから、会計が分かっている事と

税務が分かっている事とは、全く異なるんです。

今のSNS時代、

「そんなことを書いたら一般の人は勘違いしちゃうのになぁ」

と思う発信もよく見かけます。

また有名人のYOUTUBEを見ていても、

税金のことを間違って説明している人が結構多いですね。

しかも、今の国税(国税庁・税務署)って、情報収集能力がえげつない。

民間企業以上にカネをかけてAI技術を駆使していますからね。

そりゃあそうです。

税務署っていわば「国家レベルの営業マン」ですからね。

【2】さて、学校で習った人もおられるかもしれませんが、

「会計」は商法がベースであり、

「税法」って<課税の公平性の実現>をその目的の1つとしているんです。

しかも、その「(課税の)公平性」ってのがやっかい。

あなたにとってはそれが常識で、公平かも知れないけど、

国にとってはそれは公平じゃない、ちがうよって言うんです。

あなたにとってはフツーであっても、

国にとっては「それはフツーではありません」となるんです。

ぼくは税理士を職業としているので、

日々、その「フツー」と「フツーじゃない」との狭間(はざま)で

お仕事をさせて頂いていると言っても過言ではありません。

しかし、いつかステージにマイクを置く日が来るのでしょう。

「フツーのオッサンに戻ります」ってwww

【13】ゆっくり休む

2025/01/13

【12】現役を引退した社長さんの気づき

2025/01/12現役の頃は日々忙しかったこともあり

「退職したら、あれをしてこれをして!」

と第2の人生の到来を楽しみにされていた。

先日、久しぶりにお会いする機会があったので

「引退後の生活、楽しんでおられますか?」

とお尋ねしてみた。

多忙な日々から解放されて、

- 海外旅行に行けば「これは日本でも売れるんじゃないか」という発見がある

- 外食に行けばシェフのこだわりの想いが一皿に詰まっていることに気付く

- 学生時代に読んだ本を改めて読み返せば当時とは違った新たなアイデアが浮かんでくる

- 人と会って話をすれば「そういうやり方もあったのか」と目から鱗が落ちる

【11】やっぱり音楽が好き

2025/01/11何歳とか厳密なことは全く覚えていませんが、

夜、仕事から帰宅したオヤジが

オヤジは大学生の頃にエレキ・ギターを始めたようで、

その当時、堺市の浜寺公園に建っていた倉庫で

オヤジとお袋が結婚するに至ったきっかけもバンド。

お袋はいわゆるバンドの「ミーハー(ファン)」だったようで

オヤジのバンドを見に来ていたことがご縁のようです。

さて、その後、

地元の「だんじり祭り」の和太鼓がきっかけでした。

秋のだんじり祭りの時期が近づくと

それが耳に入ると居ても立ってもおられなくソワソワとし、

宿題なんて放り出して、

地元でもあるし、頻繁にだんじり小屋に行くものだから、

青年団の人たちも小さな自分にとても優しく接してくれ、

和太鼓を好きなように叩かせてくれました。

そして、小6のときの祭りの本番の日、

嬉しすぎて大興奮!!!

でも、数時間が経ち、そろそろ神社に到着する頃、

ちょっとイラっとしますもん(笑)

だんじりとは疎遠になり、

その後の3年間はドラムをはじめとする

その当時の完全燃焼ぶりは、

ドラムの楽しさ、打楽器の楽しさ、音楽の素晴らしさ。

そして何よりも、

本当に燃えた高校3年間でした。

おかげでドラムの基礎はその3年間で

大学時代は再び音楽を離れ、

どの授業を履修しても良いということで、

(ライマー先生、めっちゃ優しくて、笑顔のいい先生だったなぁ。今でも元気だろうか・・・)

吹奏楽の授業を受講し、もちろん、打楽器パートで演奏させてもらいました。

音楽が出来れば、国境を越えて通じ合えるものだなと、

特に、アメリカの大学で楽しかったのは

週末になるとキャンパスを離れ、

記念行事の日などには

町の中を演奏パレードしたこともありました。

【10】100kmウォーク大会を完歩して得たもの

2025/01/10

■1

兵庫県芦屋市楠町(くすのきちょう)。

今となっては全く想像もつかないが

マンションに囲まれた

国道2号線沿いに

今から約700年弱前(西暦1336年)に

「楠木正成」と「足利尊氏」が戦った

合戦跡碑がひっそりと立つ

小さな公園がある。

その公園の名を

「楠(くすのき)児童遊園」

と言う。

私は

その公園の名前を

一生忘れないことだろう。

関西エクストリーム・ウォーク100の際の

77キロ地点の第4チェックポイントでもある。

■2

2022年10月23日、日曜日。

早朝5時37分。

私は

満身創痍で

その公園に辿り着いた。

この公園は

第4チェックポイント。

前日の朝8時台に

姫路城の公園を出発し

100km先の大阪城公園を目指して

26時間以内に歩くという

『関西エクストリームウォーク100』に

私は参加していた。

スタート地点の姫路を出発した後は

加古川市、明石市、神戸市と

3か所のチェックポイントを経ながら東進し

そして今やっと

4つ目のチェックポイントに

辿り着いたのである。

もうすぐ西宮市

その次は尼崎市

そして

その先はいよいよ

大阪城公園のある大阪市

である。

しかし

戦いには「ふいの終わり」もある。

両脚が鉄の棒のようになって

辿り着いた私に

大会の運営スタッフさんの

一人が近づいてきて

優しく声をかけてきた。

「お疲れさまでした。

残念ですが

関門時刻が5:00ですから

5:37着ということは

37分のタイムオーバーで

リタイヤ扱いとなります。

ナイスファイトでした。」

10月下旬の割には

夜間の歩行中も全く寒くなかったのに

終了宣告をされた途端に

私は寒気を感じ

持参していたレインウェアの

上下をリュックサックから取り出して

着込んだ。

77km地点か・・・。

やっぱり、アカンかったか・・・。

最初から100km完歩できるとは

思っていなかった。

翌月の東京大会にも

エントリーしていたので

今回の関西大会はいわば

前哨戦、練習だ・・・

と、それくらいにスタート前は思っていた。

しかし、あと23km。

もう少し途中で頑張っていれば

何とかなったのではないか?

「後悔先に立たず」

とは正にそのとおりで

出てしまった結果は

どうしようもできない。

最寄りの駅をスタッフさんに尋ね

帰途につくため

電車に乗り込んだ。

ㅤ

(悔しい・・・)

早朝かつ日曜日という事もあり

車内の乗客は『まばら』であったが

目から自然と

熱いものが頬を伝い落ち

既に汗まみれになったタオルのせいか

拭いても拭いても

その熱い流れを拭き取ることができず

周囲の乗客の目を気にしつつも

しかし

この自然現象を

どうすることもできなかった。

難波駅で降りて乗り換える筈が

気が付いたら寝過ごして数駅先まで

電車は進んでしまっていた。

「今度こそ、必ず・・・」

眠気と解放感と悔しさが入り乱れる

複雑な精神状態ではあったが

それでも、心には<確実なモノ>があった。

私は

次回完歩への決意を固め

まもなく到着した駅のホームに降り立ち

家路へと急いだ。

真顔にしかならなかった。

■3

そもそも自分は

こんなストイックな大会に

出るようなキャラではない。

しかし、元々は「熱血派」である。

野球部・吹奏楽部・キャンプリーダー活動など

学生時代は一応人並みに色々と経験させて頂いたが

活動内容そのものよりも

むしろ、仲間と共に何かを目指して

真剣に取り組むことが

自分は好きであった。

しかし

税理士になってちょうど20年。

すっかり中年の社会人となった自分は

かつてのような熱い気持ちを忘れかけていた。

記憶の中では

「自分は熱いタイプの人間である」と

言えるのだが

現状として、それを実感するものが

何もなかった。

それに対して

心のどこかで

熱中できる場・機会を

探していたのかもしれない。

2年前の2020年12月。

私は

「一般社団法人 思考の学校」の

認定講師の資格を取得した。

中小企業経営者と向き合う

税理士の仕事をしていく中で

税務や数字とは異なるアプローチ

でも支援ができないものか

・・・それがきっかけであった。

その後

同じ講師仲間さんたちと

ロンダ・バーン著の

「ザ・マジック」という書籍の

「28日間ワーク」を

実践する機会が与えられた。

日頃見落としがちな感謝について

28日間かけて

「ありがとうワーク」をするのである。

このワークの面白いところは

過去の成果や出来事に対して

感謝するだけではなく

自分の思い描く未来に対しても

先に「ありがとう」と

感謝をする点だ。

その28日間ワークの中で

私は

ある未来を設定し

それに感謝した。

それは

「大学時代のキャンプカウンセラー仲間のT君と

アウトドアー活動などを楽しむことができて

ありがとう」

・・・というものだった。

その後すぐ

不思議な出来事が起きた。

その友人は関東に住んでいるので

関西に住む自分とは

普段会う機会がない。

電話等も

特にやり取りしていた訳ではない。

大学生時代

キャンプカウンセラー活動で

同じ持ち場となり

気さくで

大ざっぱで

イタズラや冗談が好きで

しかし

信頼のおける人柄が魅力的な

人物であった。

複数のサイトを持つ大きなキャンプ場だったので

そこで従事する大学生たちは百名以上いたと思うが

あまりにも人数が多すぎて

他のメンバーのことはあまり覚えていない。

しかし、T君のことは

よくイタズラも一緒にしたので覚えていた。

二人ともふざけるのが好きだ。

■4

話を元に戻す。

ある日

T君がSNSに投稿した記事が

私の目に留まった。

「コロナも落ち着いてきたので

今年の7月下旬、久しぶりに富士山

に登ろうと思います。

一緒に登りたい人はどうぞ」

と言うような内容だったと思う。

私の中で

イナズマが走った。

「奇跡や!」と思った。

私はすぐ

T君に連絡を取り

一緒に富士山に登りたい!

と参加を申し出た。

T君は、昔同様

快く、きさくに受け入れてくれた。

■5

2022年5月。

私の富士山初登頂へ向けた

取り組みが始まった。

これまで日々深夜まで仕事をし

食事も不規則で不摂生で運動不足。

おかげで身長171cmなのに

お腹はタヌキのように膨れ

体重も83kgと

完全に中年太り。

到底、現状では

富士山に登れるような

カラダではなかった。

一念発起した。

近くのパーソナル・ジムに入会することにした。

よくある集合形式の

月1万円でいつでもどうぞ!

と言うような

お手頃価格ジムではなかったが

決意を確かにするためには

あえて、少々高くても

しっかりとしたコーチングを受ける

そのためには

払うべきものは、払う

という覚悟も必要であった。

ジムのコーチに

7月末に富士山に登りたい旨を伝え

以降、それに向けて週イチの

トレーニングが始まった。

毎日食事の写真もLINEで提出し

食事管理指導もしてもらった。

ジム以外では

近場の山に登ったり

近所をウォーキングしたりと

運動量を増やすことに努めた。

今までは

深夜に帰宅してはスナック菓子を食べたり

カップラーメンを食べたりする日々が

長らく続いていたが

悪習慣も、きっぱり辞めた。

ダイエットだけが目的なら

キツかったかもしれない。

途中で挫折していたかもしれない。

しかし

「富士山」という大きな目標ができたことで

日々の生活が突然ワクワクし始めた。

仕事先でも

富士登山に向けて

取り組んでいる話をすると

意外や意外

多くのお客さんが

なぜか異様に喜んでくれて

そして、応援してくれた。

また、今までは仕事の面だけしか

知らなかったが

「以前は、よく山登りに行っていたんだ」などと

意外にも山登り好きな社長さんが

多いことも改めて知った。

今までとは違う

また新たな共通話題ができたようで

仕事の先々での会話も楽しくなった。

■6

2022年7月30日。

富士登山の日がやってきた。

T君、そして、

主にT君の会社のメンバーなど総勢9名。

夜8時に須走口5合目をスタートし

山小屋に泊まらない<日帰り弾丸登山>という

ストイックな形で我々は山頂を目指した。

薄くなる空気。

動かなくなる足。

高度を増すごとに

1歩を出すのも大変で

0.8歩が精一杯。

しかも、20歩進んだら休憩。

多くのメンバーは経験者だったが

初心者の自分を気遣って

山頂に至るまで

「ゆっくりでイイですよ」

「必ず、登頂できますからね、焦らなくても大丈夫ですよ」

と常に励ましながら

自分と共に歩いてくれた。

そして

ついにその時はやってきた。

登山開始から11時間後の朝7:00。

汗と涙でクシャクシャの

顔になりながら

登頂を果たした。

持参した日の丸をかかげて

記念写真を皆で撮った。

途中で見た星の美しさ。

途中で食べたカップヌードルのうまさ。

支えてくれたメンバー。

山頂からの眺め。

自分は

一生忘れることのできない

貴重な体験を

T君とT君の仲間のおかげで

味わうことができた。

下山時の須走ルートは

登り以上に大変過酷で

11時間の登りで疲れ切った足に

まともに下りの負担が襲ってきた。

足が痛い。

つま先の感覚が完全にない。

つらさのあまり嫌気がさして

私は始終、悪態をつきながら

歩いていた。

「もう二度と富士山には登らない!」と。

それでもT君は

「あともうちょっとや、あともうちょっとや」と

私を安心させるために

<気遣いのウソ>

を連発しながら

最後の最後まで

一緒に歩いてくれた。

(今思えば

富士登山に慣れている

T君ではあったが

彼は膝に爆弾を抱えており

彼自身も大変だったのだが

その時の私は

そんな配慮の1つもできる

精神状態ではなかった)

私の下山ペースが

あまりにも遅かったので

他のメンバーは先に登山口まで下り着いており

私とT君だけが

最後の下山者となった。

下山だけでも

4~5時間かかったかと思う。

しかし、下山の所要時間は

あまりよく覚えていない。

キツすぎて写真等の記録もなく

記憶に頼る限りだ。

しかし

T君が下山中だったかに

話してくれた言葉は覚えている。

「この年になると

チャレンジする機会が減ってくる。

でも、チャレンジ精神というのは

いつまでも持っていたいもんや」と。

■7

富士山から帰宅した翌日。

足はガクガクになっていた。

ペンギン歩き、と言うらしいが

家の階段の上り下りも大変だった。

しかし不思議なもので

昨日は「二度と登りたくない」

と思ったばかりなのに

改めて撮影した写真を眺めていると

確かにキツかったが

とても楽しくて貴重な経験

であったことに

改めて気付かされた。

「来年も登りたい・・・」

下山中はあれほど

もうイヤだと思ったのに

味わった感動の方が

はるかに上回っていた。

しかし

来年の富士登山まで1年ある。

さて、それまでどうするか・・・。

新たな目標をどうするか・・・・。

そんな折

「100kmウォーク大会」という

過激なレースがあることを知った。

10月には関西大会が

11月には東京大会が

あるという。

「これだ!」

と自分は思った。

富士山のおかげで

すっかりチャレンジ精神に

火がついてしまっている。

しかし

一人で参加すると<あきらめる自由度>が

高くなりすぎるので

<巻き添え>が必要だ

と思った。

私は

すぐT君に連絡をした。

最初は渋っている様子だったが

「俺のチャレンジ精神に

火をつけた責任をとれ!」

と、今思えば

何とも身勝手な因縁をつけて

T君を脅迫したものだ。

結果、T君も

11月の東京大会に参加することになった。

しかし、それだけでは自分は飽き足らず

その前月の10月に開催される関西大会にも

エントリーしようと思った。

前哨戦、予行演習になれば

と考えたからである。

私はそこでも

巻き添えが必要だ

と思い、マラソンを始めていた

高校時代からの友人に声をかけて

快諾を得た。

このようにして

2022年7月30・31日の二日間で

富士山初登頂を終えた私は

次なる目標として

〇10月の関西100kmウォーク大会

〇11月の東京100kmウォーク大会

を設定したのであった。

平易なのでは無い。

参加者のレベルが非常に高いのだ。

■8

セミの鳴き声がうるさい8月上旬。

「ウォーキング」と言っても

散歩くらいのイメージしか沸かない。

しかも、今は暑い夏である。

ストイックな練習には

あまり気が進まないが

取り敢えず

YOUTUBEやインターネットで

過去大会の情報を漁った。

しかし、それらから得られた結果は

<100kmウォーク大会は並大抵のものではない>

というものだった。

一瞬、10月と11月の2大会にも

エントリーしてしまった自分を後悔しかけたが

友達も誘った以上、後には引けない。

(まさに、巻き添え効果、である)

先日、富士山初登頂を

喜んで下さったばかりのジムの先生に

「今度は秋に

100kmウォーク大会に出たいので

それに向けて

足の強化メニューで指導して欲しい」

と、お願いをした。

先生も

最初はビックリした様子だったが

その日からネチネチと

まるでいじめられているかと

錯覚するほどの

下半身を痛めに痛めつける

トレーニングが始まった。

それと共に

〇シューズやソックスの重要性

〇歩き方

〇歩く時の姿勢など

学ぶべきことが多くあることを知り

まさに知識ゼロからの状態で

取り組み始めた。

日常的なウォーキングも

近所を2時間程度では全くダメだと思い

足腰に効果のある登山をトレーニングに併用しながら

そして、なんなら

クルマで行っていた登山口までの道のりを

往復歩くように変更した。

自ずと、歩ける距離が

5km→10km→20km→30kmへと

徐々に伸びていった。

そして

関西大会が開催される3週間前には

実際の100kmコースを

2週末に分けて50kmずつ歩き

これでなんとか出来る限りの準備は

整ったのではないか

と思えるようになった。

■9

2022年10月22日、土曜日。

関西エクストリーム・ウォーク100。

いよいよ大会当日の朝を迎えた。

高校時代の同級生とは

姫路城の近くに

前泊して臨んだ。

しかし

初めての大会が故

色々と面食らうこともあった。

友だちと私とでは

スタート時間が30分ほど違っていたのだが

後発の私はすぐに追いつけると思っていた。

しかし、ウォーキングで30分差はかなり大きく

さらに、日頃からマラソンで鍛えている友人と

たった数か月の付け焼刃の自分とでは

雲泥の差があった。

「あとで追いつくから」なんて

最初のセリフに反して

結局、最後まで追いつけなかった。

スタート前の独特の緊張感。

スタート後の異様な焦り。

それに加え

あらゆるケースに対応するべく

持参しすぎた装備のせいで

リュックサックが

<ヘビー級>と化していた。

参加者の多くは

非常にコンパクトな装備で

相当小慣れしている感があった。

日焼けした肌の色を見ても

百戦錬磨の猛者ばかりに思えた。

(実際、参加者の多くは

各地の100km大会に出たり

マラソン大会に出たりと

かなりの猛者ばかりであった)

練習走行と称して2週に分けて

事前に50kmずつ歩いた時とは

勝手が全く異なり

結果的には

ペース配分も休憩時間も

全く自己管理が出来ていなかった。

マラソンで鍛えている友人ですら

初参加の100kmウォークは

要領が得なかったようで

制限タイム26時間の

ギリギリのゴールとなった。

私の方は・・・。

最初に書いたとおり

77km地点の第4チェックポイント、

芦屋市楠町で終戦となった。

しかし

よくぞ11月の大会も

前もって同時に申し込みを

していたものだ。

やはり百聞は一見。

実際に大会に出てみると

非常に多くの反省点・改善点を発見できた。

そして何よりも

「関西大会は練習だから

100km歩けなくてもいいや」

という当初の気持ちとは裏腹に

悔しさでメラメラと燃えるものが

湧き上がってきた。

それと共に

私にチャレンジすることの大切さと

素晴らしさを改めて教えてくれた

T君と共に

東京100kmを完歩したい!

という思いが強くなった。

今回、関西大会に

付き合ってくれた友人にも改めて感謝した。

この高校時代からの友人は

私が結婚する際

婚姻届の証人として

署名をしてくれた親友でもある。

次回は、絶対に完歩する!

・・・そんな思いが一層強まった。

高校時代の同級生の彼は、ダジャレ王でもある。

■10

10/22-23の関西大会を終え

次の東京大会(11/12-13)まで

あまり日にちが無い。

しかし、最大の改善点である

「装備の軽量化」と「時間配分(ペース管理)」は

絶対、事前に克服しておきたいと思った。

リュックサックは

一般的な20リットルサイズから

ランニング用の小さなサイズへと変更し

街中を歩くのだから道中で買える物は

荷物になるので持参しないことにした。

また、ペース管理には

スポーツウォッチが便利だと考え

以前から気になったていた

「ガーミン」

を買い求めた。

さらに

シューズも見直した。

asicsストアで人生初の

<足の計測>をしてもらい

3種類のシューズを追加購入して

トレーニングで試しながら

自分の足に一番フィットするものはどれか?

と、比較検討した。

練習時

街歩きは飽きやすい性分なので

やたらと山に登った。

しかし、楽しみを忘れて

あまりストイックに

傾倒しすぎるのもいけないと思い

娘・息子そして愛犬サクラも

トレーニング登山に

付き合ってもらった。

山頂で子どもと一緒に食べた

お手製のシンプルなラーメンの味は

絶品だった。

そうこうしている内に

東京大会がすぐ目前へと迫ってきた。

■11

東京大会では

必ず完歩したい強い想いが

自分にはあった。

富士山をきっかけに

チャレンジ精神を改めて教えてくれた友人

および、関西大会に付き合ってくれた友人。

山に頻繁に登っていたかと思えば

「今度は100km歩く!」と

突然訳の分からないことを言う

こんな自分を、温かく見守ってくれた家族。

そして両親。

チャレンジを自分ごとのように

喜んで応援してくれたお客さん。

多くの人への感謝の気持ちと

多くの人からのエールが

自分の中で力となっていた。

さらに、言えば・・・

8月に火災に遭い

店舗を焼失してしまったお客さんの

「復興祈願」の意味もあった。

だから

関西大会での挽回を

是非とも東京大会では果たしたかった。

しかし

もっと、もっと

自分の中の本音を掘り下げて見てみると

完歩したい一番の理由は・・・

「中途半端な自分に終止符を打つこと」

「しんどいことから逃げるクセを辞めること」

・・・であった。

これまでの自分の人生は

自己分析するに

往々にして中途半端だった。

〇行きたくもない大学への進学。

〇アメリカの大学への留学後の

英会話の放置と再度の渡米の断念。

〇本当になりたくてなったのか

やや疑問な税理士への道。

〇人間関係がイヤで足抜けをした

税理士会の役員の世界。

〇新たに業務に取り入れようと学び始めた

マーケティングの数年での離脱。

〇講師資格を取ったものの全然活動していない

「思考の学校」の講師業。

〇結成したもののコロナ禍で

完全に止まっている焚き火サークル。

〇一から作り直そうと取り組み始めた

ホームページの停滞

自分は

結構あれこれと興味の対象が幅広い。

そして

向上心や知識等の吸収欲も

比較的強い方かもしれない。

が、しかし

それが両刃の剣でもあり

〇全うしているか?

〇完全消化しているか?

〇途中で投げ出していないか?

と尋ねられると

どれもこれも大抵は

中途半端なのだ。

しかも

自分への要求が高くて

並大抵のことでは自分に納得がいかない。

「完璧主義」とは少し異なるが

自分を追い込んで

自分に圧をかけるその程度が

半端ないのである。

言わば

日常的に自分に対して

<落伍者の烙印>

を押しているようなものだ。

さらに

年齢を重ねてくると

「要領」や「言い訳」ばかり上手になり

〇チャレンジする

〇最後まで成し遂げる

という事から逃げてきていた。

だから自分は

「できた!」

「成し遂げた!」

という成功体験が

どうしても欲しかった。

■12

2022年11月12日、土曜日。

いよいよ

東京エクストリームウォーク100の

本番を迎えた。

前々日の夜に

関空付近のホテルに泊まり

翌日の早朝便で

羽田へ飛び

羽田からは電車で

スタート地点の小田原駅まで移動し

駅前でレンタカーを借りて

コースの前半部分までを下見走行した。

関西大会から短期間ではあったものの

出来る準備は全てやったつもりである。

当日朝のスタート会場。

前回の姫路では

一種異様な空気感にプレッシャーを感じたが

今回は全くそのようなものを感じなかった。

共に歩くT君も前夜遅くに小田原入りし

朝、元気な顔で富士山以来の

久しぶりの再会を果たした。

そして、8:20。

いよいよ、スタート!

富士山仲間も駆けつけてくれて

笑顔で手を振って出発した。

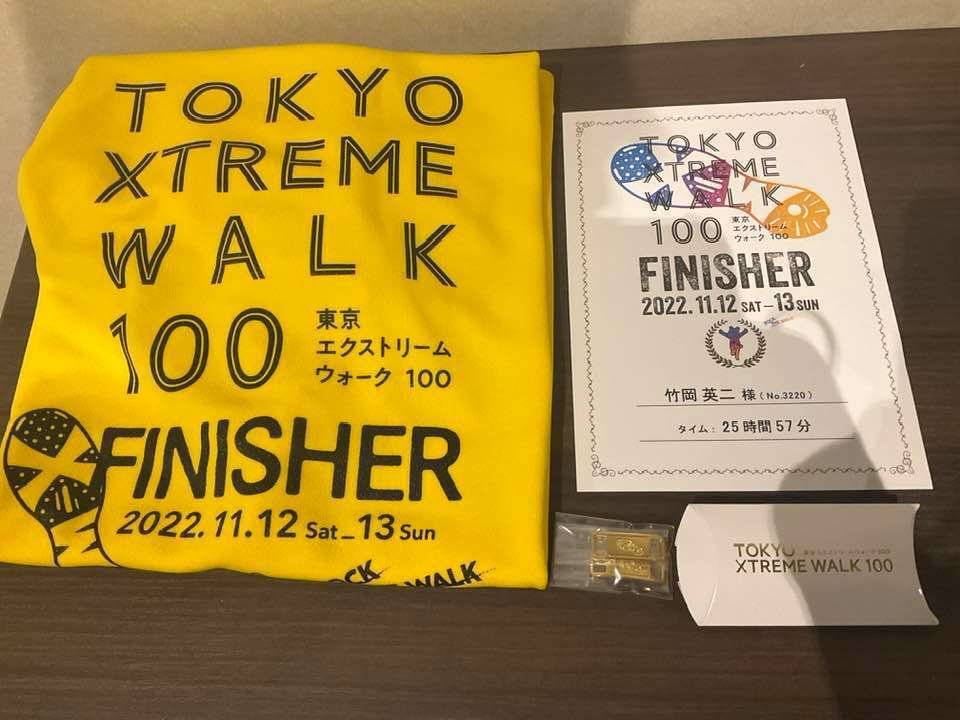

制限タイムは26時間。

翌朝10:20がタイムリミット

という事になる。

そして、結果は・・・

FACEBOOKでも投稿のとおり、

制限時間3分前の

10:17にギリギリゴール!

念願の完歩を果たした。

道中、富士山仲間が何人も

応援に駆けつけてくれ

大いに力をもらえた。

FACEBOOK上でも

多くの方々が応援メッセージを

下さって、勇気がでた。

ZARDの「負けないで」を

送ってくれた友人もいて

歩きながら

嗚咽しそうになった。

しかし・・・。

いざゴールしてみて・・・。

事前の自己予想では

「あれだけ頑張ってきたのだから

絶対に感動して涙するだろう!」

と思っていたのだが

実は・・・あまり感動は無かったのだ。

正しく言えば

当初予想していた感動よりも

むしろ、もっと大きなモノを

私は得た。

■13

~東京100kmウォークで得たもの~

少なくとも今回の結果は

自分にとっては「偉業」

であることに違いない。

一生懸命頑張って

努力して

やっと成し遂げたのだから。

しかし、正直、自分は

そういう気持ちではなかった。

それはなぜなら

自分にチャレンジ精神のすばらしさを教えてくれた

共に参加したT君が

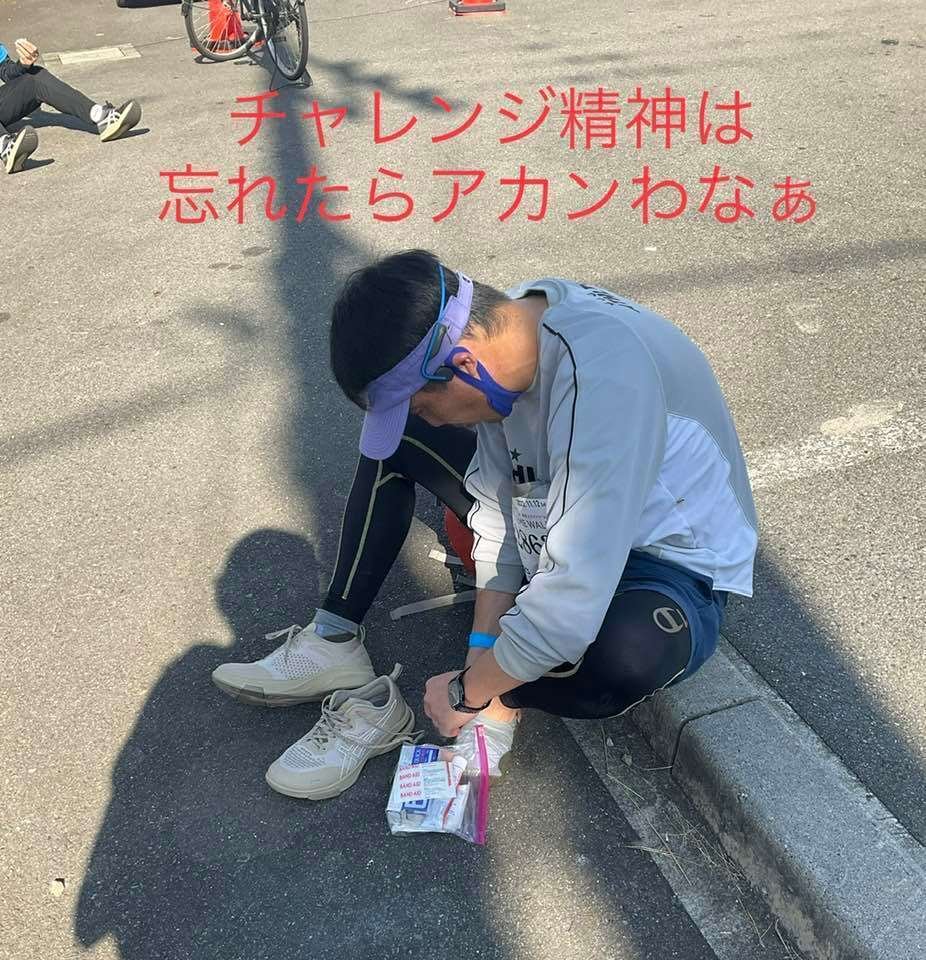

残念ながら、持病である足の不具合が悪化し

86km地点でリタイヤせざるを得なかったからだ。

途中、ペースダウンをするT君と別れ

単独歩行に移行せざるを得なかった。

まるで<戦友>を置き去りにして

進軍するかのようで

胸が締め付けられた。

そして、独りでゴールをしてみて

自分は思った。

「ちがう。

オレが欲しかったものはこれじゃない」

・・・と。

自分は

自分だけの達成感が欲しいがために

取り組んできたのではなかった事に気づいた。

共にゴールをして

共に喜びを分かち合いたかったのだ。

T君とは、来年、

共にゴールしたい。

感動の涙は

それまで取っておくことにしよう。

■14

さらに、それだけではない。

長時間、究極の心理状態で歩く中、

1つ大きな気づきがあった。

「自分が中途半端って・・・誰が決めたんや?」

「本当にそれは悪いことなのか?」

「自分は全く努力をしてこなかったのか?」

・・・と。

誰かに

「頑張っているね」

「すごいね」と褒めてもらえることは

いくつになっても嬉しいものだ。

しかし

他の誰かではなく

一番身近でありながら

最も自分自身を認めてこなかったのは

「自分自身」であった。

チャレンジした事や

取りんだ事には

一切プラス評価をしないくせに

「途中で辞めた」だの

「中途半端」だのと

結果だけをクローズアップして

これまでさんざん酷評し

キツく接してきたのは

「自分自身」であった。

だからこそ

「自分で自分を誇れる何かが欲しい」

「達成感が欲しい」

と思い

これまで色々な事に

取り組んできたのかもしれない。

そういえば、以前

自分が尊敬する、ある人から

教えられたことがある。

========================

大したことでなくてもイイんです。

スゴくなくてもイイんです。

朝寝坊せずに起きれたぞ、とか、

小さなことで全然イイんです。

小さくて些細な1つ1つを

しっかりとご自身で認めてあげて

しっかりとご自分を褒めてあげてください。

今までは、不安から、重い鎧を着込んで

身を守っていたかもしれませんが、

そんな重い鎧は脱いで

小さなありのままの竹岡さんになったら

もっともっと素敵な竹岡さんが現れますよ。

==============================

・・・そんな言葉が思い出された。

祖父が倒産した。

そのせいで両親も自分たちも苦労をした。

兄も仕事が安定しない。

おれが頑張らんとイケナイ・・・。

おれが支えないとイケナイ・・・。

そんな風に

プレッシャーばかりを

自分にかけるものだから

自分が休むことすら「悪」(アク)となっていった。

だから

土日関係なく、深夜まで仕事をする。

お客さんを守らないとイケナイ。

おれがしっかりしないとイケナイ。

でも、他人に自分の弱い姿は絶対に見せたくない。

そんな調子だから

数年前、2度連続して

過労で意識を失い、倒れたのだ。

「このままではいけない」

と気付き、人生の再起を図って

また新たな取り組みを始めたものの

それもまたイマイチしっくりこず

「またお前は途中で投げ出した!」

と自分を酷評する結果を

再び招いてしまっていたのだった。

しかし、疲れ果てた後半は立っているだけでも苦痛。

■15

ゴール前のラスト14km区間は

ふとそんなことが頭の中を

グルグルとしていた。

「おれは、スーパースターにでもなりたいのか?」

「おれは、スーパーマンにでもなりたいのか?」

・・・当然、答えは「否」である。

世の中の人すべてが

全てのことを100%完璧に達成しているのか?

仕事・技術・料理・習い事・趣味。

すべてのことを世の中の人はみな

完璧にマスターしているのか?

どちらも当然、答えは「否」であろう。

〇おれは、今まで、

何になろうとしていたんやろう?

〇おれは、自分をそこまで追い込んで

何と戦ってきたんやろう?

・・・ふと、そんなことが頭をよぎった。

すると、ふいに、

自分に伝えたい言葉が浮かんできた。

●今まで、無理して頑張ってきたんやな

●しんどかったな

●誰にも相談できず、つらかったな

●気づいてあげれずで、ごめんな

●きつかったのに、さらに追い込んで、

しかも酷評ばかりして全然認めてあげず、

プレッシャーと不安ばかり与えてきて

ほんま、申し訳なかった・・・

そして、改めて、100kmを完歩してくれた

自分自身のカラダに対して、

猛烈に感謝したくなった。

もちろん、丈夫に生んでくれた母親や

養ってくれた父親のおかげでもある。

しかし、誰よりも彼よりも、

自分のことを

一番認めてくれて欲しい

一番理解して欲しい

その相手は・・・

自分自身なのだ。

中途半端でも良いじゃないか。

そこまで本気じゃなかったんだな

そこまで好きじゃなかったんだなって

ことでもあるのだから。

やってみたけど苦手だった。

それでもでも良いじゃないか。

方向性の違いが分かったのだから。

途中で考えが変わっても

いいじゃないか。

日々自分は色々と考え

常に一定に固定された考えでは

ないのだから。

それよりも

いつまでも自分を認めず

相も変わらず自分責めたり

自分をさげすんだりしていることの方が

よっぽど大問題なのだ。

へと向かうブリッジの連続。

最後の最後に橋の登り・下りが何度もあることは地味にきつかった。

■16(さいごに)

自分でも意外であったが

今回の100km完歩では

予想外の感想を得た。

完歩証明書もうれしい。

フィニッシャーと書かれたTシャツも嬉しい。

しかし、何よりも

自分が本当はどうありたいのか

何を大切にしたいのか

それらに今更ながら気づけたことが

一番自分としては収穫かもしれない。

これからも、色々と挑戦を続けていくだろう。

そして、諦めて投げ出すことも多々あるだろう。

でも、自分がそれで納得しているなら、

それはそれでいいのだと思う。

その時は出来なくても、諦めても、

数年後にまた取り組むかもしれないのだから。

それよりも、小さな小さな

自分が繰り出す1歩を

うんと認めようと思う。

富士山も

気の遠くなるような100kmウォークも

本当に小さな1歩がいかに大きな力を

持っているかを

教えてくれた。

そして

そこには友がいて

仲間がいた。

自分自身の大切さに気付いた時

改めて周りの大切さが

腑に落ちて

それに気付くのだと思う。

これからも楽しい仲間の輪を

増やしていければ

自分の今後の人生

相当ワクワクするに違いない。

これまで頑張ってきた自分に

最大のエールを送ってあげたい。

投稿日:2022年11月16日

竹岡英二

追伸

ここまでの長文、お読みくださって有難うございました。

ぜひご一緒しましょう!

【09】サムライ税理士☆会計道場 ~勘定科目は親子でつながればよりハッピー~(補助科目の話)

2025/01/09【1】会計は、商売の主人公であるあなたをHAPPYにする存在であって欲しいのです。

でも、もしそれが「難しい」とか「数字が苦手」というイメージをお持ちであれば・・・

/

おめでとうございます!

あなたはHAPPYになる資格があります!

\

では、ここで、あなたにご質問です。

Q. 通信費って何ですか?

A. 電話代とか切手代とか・・・あ、インターネット代もそうかなぁ

Q. じゃあ、接待交際費って何ですか?

A. 取引先を食事に接待したり、お中元とかお歳暮とか・・・。

はい、大正解!

だいたい、皆さんは大まかな科目は分かるんですよ。

たまには難しいのもありますが、まぁ、大半は何となく分るでしょう。

でも、今回お話したいことは「これは何費になるのか?」

という「勘定科目」の話ではありません。

【2】ボクの経験上、多くの人は「これって何費?」ばかりに気を取られています。

でも、それだけじゃ、「子どもが迷子」になってしまうんです。

「子どもが迷子???・・・なんのこっちゃ?」

ご説明します。

勘定科目は、例えるならば・・・「親」なんですよ。

つまり、勘定科目は「お父さん・お母さん」。

そして、勘定科目の中身が「子ども」なんです。

でも、多くの人は「親の名前」ばかり考えて「子ども」のことは考えない。

子供が生まれたら役所に「出生届」を出しますが、

出生届に書く内容のうち、あなたにとって一番大事なものって何ですか?

住所ですか?

生年月日ですか?

じゃなくって、親から子どもへの初めてのプレゼントである<名前>ですよね。

会計の世界、勘定科目も全く同じなんです✨

多くの人は「親がなんていう名前か?」(=これは何費か?)ばかり考えて、

子どもの名前は気にしない。

だから、会計をするときでも、子どもにも名前を付けてあげるんです!

【3】では、ここから極意を伝授させて頂きますよ!

例えば、先ほど例に挙げた「通信費」で考えてみます。

「通信費」という「親」には、どのような「子ども」がいるのでしょうか?

一度あなたのお商売の場合で考えてみて下さい。

・NTT

・ドコモ

・インターネット通信料

・プロバイダー料

・郵便代

・切手代

・はがき代

と、私の場合であれば、ざっとこんな感じです。

彼らがいわば【通信費一家】の【子どもたち】です。

では次に、子どもたちの特徴(個性)に応じて命名してあげます。

すると【通信費一家】はこんな【親子関係】になります。

【親】通信費

【子】・固定電話

・携帯電話

・インターネット通信料

・その他

※【子】の名前は、例えば、固定電話なら「NTT」、

携帯電話なら「ドコモ」にするなど、

固有名称でもOKです(^^)/

はい、これで子どもたちに名前が付けられました。

会計の専門用語では、勘定科目の【子ども】のことを【補助科目】と呼びます。

(ちなみに、【親】のことを「主科目」と言います)

では、もう1つの例題として【消耗品費一家】を見てみましょう。

【主科目(親)】 消耗品費

【補助科目(子)】・ガソリン代

・事務用品代

・その他

業種によって対象の違いはありますが、消耗品費の場合は、ざっとこんな感じですね。

※製造業の場合は、一般的な消耗品費とは別に、

製造原価の計算上「工場消耗品費」という別の主科目を設け

さらにその内訳となる補助科目も設定したりします。

ただ1つ、注意点を挙げるとすれば、あまり細かく補助科目を設定しない方が良いです。

細かな物や雑多なものは「その他」に包含させてしまいましょう。

子どもに細かく教育しない・・・子育てと少し似ている感もありますねw

【4】主科目に子ども(補助科目)を設けるメリット

思わず頭を洗いたくなった人は、昭和世代の人ですね(笑)

では、主科目に子ども(補助科目)を設けるメリットです。

- 各科目に補助科目があることですごくスッキリ見やすい。

- 見やすい=気持ちいい。

- 気持ちいい=見る気になる。

- 見る気になる=チェックしやすい。

- チェックしやすい=間違い(計上もれ、科目違い)が大幅に減る!!!

そう!スッキリと見やすくてミスが減る!って

とても素敵なことです。

「去年は自動車税を3台分ちゃんと計上したのに

今年は1台分しか計上していなかったなぁ」

・・・なんてことは無くなるんです。

自動車税は「租税公課」という主科目で計上しますが、

その補助科目として「自動車税」を設定しておけば、

チェックをする際、会計ソフトの<補助科目を含む試算表の前期比較版>を見ることで

容易に前年との変化が見つけられます。

そうすれば

「あれ、今年の自動車税は少ないぞ。おかしいぞ」

と気付くことが出来ます。

こうやってきっちりとモレなく経費計上をする習慣があれば、

<悪魔のささやき>(※)に耳を傾ける必要も無くなるんです。

※悪魔のささやき

ウソの経費金額を入れたり、

仕事に関係のない個人的な遊びの支出を経費にしたりすること(=脱税)

【5】そして、そして、一番のメリットは・・・

事業の成績が「正しく映し出されるようになる」ということです。

メチャクチャ、あるいは、適当な数字・・・そんなもの見ても仕方ないでしょ?

あるいは<ウソの健康診断>が無意味であるのと同じことです。

🔴本当に儲かっているのか?

🔴どこが良いのか・悪いのか?

🔴どこを伸ばすべきか・改善すべきなのか?

🔴去年と比べてどこがどう変わったのか?(しかも、補助科目レベルでの比較が可能となる!)

🔴同業他社と比べて、当社はどう違うのか?

主科目に補助科目を設けるだけでも格段に正確性はレベルUPします。

でも、多くの人は、ご自身の足元をよく見直さずに

「やれ経営分析だ」

「やれキャッシュフロー経営だ!」などと

よく知らないけど耳障りの良さそうな世界に目を向けてしまいがちです。

しかし、前提の数字が正しくなければ、あらゆる分析もテクも無意味!

ということです。

【6】補助科目の利用方法は、経費科目だけではありません。

- 普通預金:口座番号ごとに補助科目を設定する。

- 売掛金 :得意先ごとに補助科目を設定する。

- 買掛金 :仕入先ごとに補助科目を設定する。

- 未払費用:その経費の種類ごとに補助科目を設定する。

- 預り金 :社保料・雇用保険料・源泉所得税・住民税に分けて補助科目を設定する。

- 借入金 :借入契約ごとに補助科目を設定する。

- 売上高 :得意先ごとに補助科目を設定する。

- 仕入高 :仕入先ごとに補助科目を設定する。

こうすることで、とても、とても、あなたの会計力は飛躍的にUPしますよ。

【7】さいごに・・・

今までは、「親科目」しか見ていなかったのであれば、

これからはぜひ「子ども科目(補助科目)」のことも見てあげてください。

【親と子の手】をしっかりと結んであげて下さい。

- 親と子がつながってHAPPY!

- すっきりして間違いが減ってHAPPY!

- 税務署に出すためだけの(税金の支払いのためだけの)会計作業から脱却して

見やすい経営判断資料ができてHAPPY!

それが【補助科目】のチカラです。

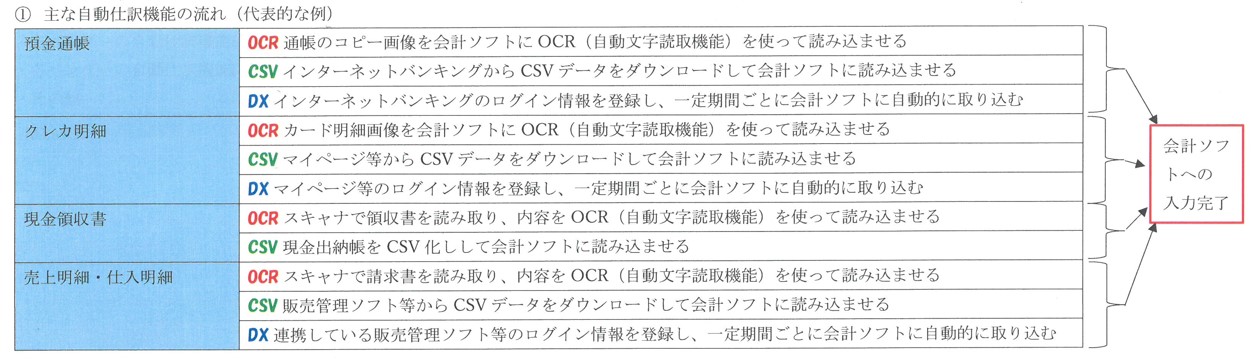

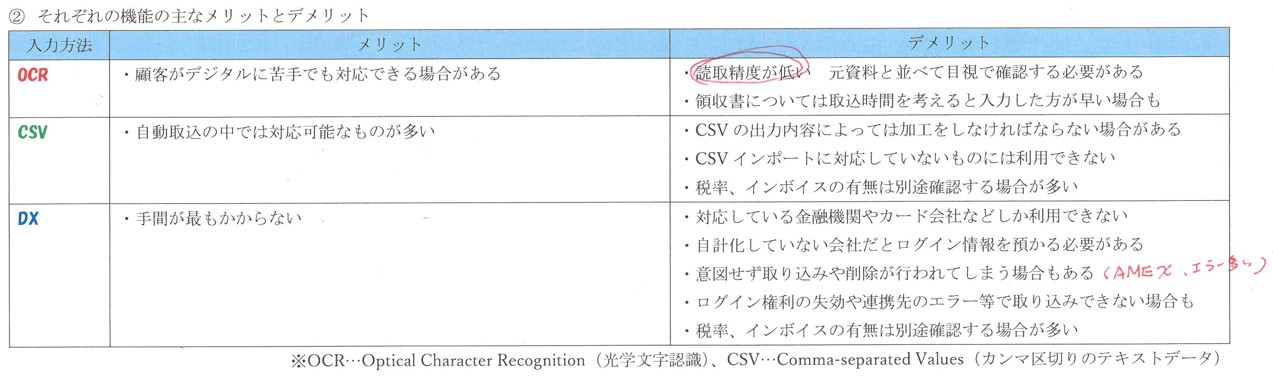

【08】サムライ税理士☆会計道場 『会計ソフト編』 自動仕訳機能の現状と課題(長所と短所)

2025/01/08③オフコン(会計専用機)への入力

・・・という流れでした。

申告書作成はもちろんすべて手書き。

今や「会計ソフト」で相当ラクになったとはいえ、

今となっては非常に大切な基礎になっています。

今は個人事業主でも会計ソフトを使う時代ですが、

会計の基礎が分からなくても入力できてしまう長所の反面、

つまり、「自己検証能力」が無い人が多くなっている気もします。

いかに入力の手間を減らすか、いかにデータ連動させるか、つまり、

自動仕訳機能をいかに駆使できるか・・・が大きなテーマとなってきています。

●CSV

●DX

主にレシートを専用スキャナーで読み込むことで自動仕訳化を実現します。

ただし、取込みに時間がかかり、読み取り精度も低いことが致命的です。

また、インポート後の加工に手間暇と時間がかかります。

エクセルの知識も通常以上に必要となってきます。

イメージ的には、ネットバンキング口座の預金情報やクレジットカードのWebデータを

但し、他の2つの方法よりも、問題が一番山積みとなっているのも事実であり、

実務として採用するにはまだ利用可能レベルに至っていません。

専門家である税理士に相談したうえで、それぞれの会社にあった物を

導入することを強くお勧めします。

会計の専門家の目から見ても「これは絶対に使う事をやめた方が良い!」

というモノも実際に存在するのです。

しかし、会計処理に明るくない一般の方にはその判断はつきません。

やっかいなのは「多くの税理士も推奨している」などと

そのソフト会社のホームページで書かれている事です。

しかし、いわば<不都合な真実>かも知れませんが、

ソフト会社からお金を貰って宣伝しているのです。

キム〇クがCMに登場しているからと言って、

それが良いかどうかは別問題です。

また、それがどういう人には向いていて、

どういう人には向いていないのか、

そういう判断も一般の方には分かりません。

あなたの事業内容、そして、どういう資料が前提として存在しかつ必要なのか、

・・・それらを一緒に検討してくれる税理士と打合せを行う方が良いのです。

【07】サムライ税理士☆会計道場 ~売上の中身を知ったうえで仕掛けたらエエねん~

2025/01/07========================

【1】ウリアゲアゲロ~、ウリアゲアゲロ~

========================

まるで呪文のようなこの言葉w

売上UPに取り組む場合は

前もって【売上の中身(構造)】を理解しておくと

取り組み易くなります。

ご存知の方は、ここでサヨウナラ!(Save your time!)

ご存じでない方は、この先の話が少しでもお役にたてたら幸いです(^^)/

では、いきまっせ~(ドンドン!!・・・太鼓w)

===================================

【2】売上の中身はこれ!(売上を構成する3つの要素)

===================================

売上の中身は次の3要素から構成されています。

①数量

②単価(金額)

③リピート率(購入頻度)

仮に【1個】【単価500円】【1回の売上】としましょう。

すると、売上はいくらですか?

はい、正解、500円です。

算数的に表現すれば、

1個×500円×1回=売上500円となる訳ですね。(・・・分かっトルワイ!!!と怒らない)

売上は、これら3要素のうち、

どれか1つでもUPすれば必ず上がるんです。

そして実際、世の中にはそのような実践例があふれています。

難しいマーケティングの本など要りません。

世の中の実例をちょっと見てみましょう。

①数量UPの例

・1個500円のところ、3個まとめ買いで1,200円!

②単価(金額)UPの実例

・1万円以上お買い上げの方には***をプレゼント

・トッピングで🔵🔵を追加

③リピート率(購入頻度)UPの例

1週間以内の再来店で使える餃子無料券

※なかにはハイブリッド(複合)の実例も見受けられます。

例えば、①と②のハイブリッドの例ですが、

私の近所の回転ずし屋さんでは、

食べた皿が10枚になる度にガチャガチャが1回できるので

子どもたちが無理矢理競うように食べていました(;^ω^)

どうでしょうか?

どの手法もよく見聞きしますね。

実は、これらを実践しているお店は、

みな漠然と売上UPに取り組んでいるのではなく、

確実に3要素のどれかをUPさせようと意識的に取り組んでいるのです。

いわば【偶然的な売上】ではなく【狙った売上】です。

========================

【3】どんなイイコト?こんなイイコト

========================

▼こんなイイコト(1)

売上の3要素を意識した販売戦略の長所は

上記でご紹介したように

「具体的な取り組みが行いやすい」点にあります。

そして、実は、もう1つ、長所があります。

それは

「失敗した時に結果分析がし易くなる」

ということです。

たとえば「販売数量を増やそう」と取り組み、結果、うまく行かなかった場合には、

販売数量UP作戦を見直すのです。

「さすがに昨年対比3倍は目標設定が高すぎたなぁ。

今度は2倍に下げてリトライしてみよう」という風に・・・。

3要素を意識せずに、漠然と売上UPに取り組んで失敗すると

「何が悪かったのかなぁ」

「愛想が悪かったのかなぁ」

などと思考があらぬ宇宙の彼方へ行ってしまいます。

商売はトライ&エラーの繰り返しですから、

むしろ、結果分析がし易いことこそ、

売上3要素を意識した販売戦略はその強みを発揮するのです。

▼こんなイイコト(2)

上記で例に挙げた3つの取り組みは、お客様側にとってもイイコトがあります。

3個買えばオトク、プレゼントをもらえてオトク、無料券をもらえてオトク・・・。

売り手側だけが儲かって嬉しいのではなく、

買い手側にも明確な「ベネフィット」(良いこと)があると言うのは、とても大切です。

============================

【4】最後に、改めてお尋ねします。

あなたは、今、売上をUPさせようと考えているとしてます。

これまでのように謎の呪文【ウリアゲアゲロ~】を

相変わらず唱える日々を過ごしますか?

それとも、具体的に3つの構成要素を意識して、取り組みますか?

では、今日はこの辺で、オシマイでっせ!

ドンドン!!(終わりの太鼓w)

【06】節税・節税・節税・・・

2025/01/06

そう、それは「節税」です。

「節税をしっかりしていきたいです!」

結論を申し上げます。

「ふざけるな!」と怒らないで下さいね。

でも、カラダも商売も経済も自然界も、

すべてにおいて<循環>という摂理が働いているのです。

日々、これを増やそうと頑張って、晴れて売上がUP!

やった!

がんばったぞ!

そうなると通常は、利益も連動して増えているでしょう。

また、そうなると、税金も多くなるでしょう。

これ、自然な話です。

「ちがう!!! 利益が出て、税金が多くなるからこそ、節税をしたいんだ!」

とおっしゃるかもしれません。

その考え違いに気づかないと、

🔴納税資金は普段から積み立てていますか?

🔴運転資金とは別の預金口座に貯めていますか?

🔴経費で払うよりも税金で払った方が資金繰り的には財布に優しいことをご存じですか?

🔵節税の前に、ちゃんと順序立てて、やることがあるのです。

だから、納税時期になるといつも苦しい・・・

そういう経験がある方は、普段、無計画な証拠です。

そのためにも、資産と負債の管理表である「貸借対照表」はしっかりと作成しないといけません。

また、売上・経費・利益といういわゆる「損益計算書」だけを見ていては、

そんな風にならないようにご注意下さい。

【05】これ、脱税かも知れないけど、キレイゴトばかり言ってられへん・・・というときの救済方法

2025/01/06じゃあ、これで、家族で行った旅行だけど、経費に入れちゃおう!

これ、友だちとの飲食代だけど、経費に入れちゃおう!

これ、子ども用のパソコンだけど、経費に入れちゃおう!

・・・人間、聖人君主ではないので、

つい悪事に走ってしまうことがあります。

そうおっしゃる気持ち、よく分かります。

ただ、魔が差したとは言え、立派な脱税行為なのですよ。

また、本当は分かっておられるとおり、

他の人がしているからと言って、

あるいは、政治家が悪いからと言って、

あなたが脱税行為をすることが許される訳ではないのです。

あなたがやっている(orやろうとしている)脱税行為は・・・

🔴ご先祖様(あるいはお墓)の前で堂々と報告できますか?

🔴従業員の前で胸を張って言えますか?

少しでも参考になれば幸いです。

【04】インボイス制度の副作用

2025/01/04早1年と少しが経った。

その目的を、財務省はこう述べる。

複数税率下における適切な仕入税額控除(支払った消費税の計算)を

するためである、と。

しかし、税理士として税務の現場を預かる立場としては

各企業・各事業主がいかに事務的な手間を強いられているか、

いかに税額負担を強いられているか、

そんな様子を日常的に見ているからである。

併発している。

財務省は正しい事をしていると信じ込んでいるだろう。

しかし、正しい事を行うための手段を誤ると、

その目的達成の副作用がいかに大きいか、

そして、中小零細企業ほど、いかにその負担が大きいか・・・

それを是正する事が出来るのは、

国民の代表たる国会議員しかいない。

インボイス制度導入後の実態検証をきちんと行って欲しい。

【03】~固定資産~10万円以上でも30万円未満なら即時経費にしよう!

2025/01/03税抜き経理であれば、税抜きで299,999円までならOKと言う事です。

【02】ケイヒニオトス・ケイヒニオチルという呪文

2025/01/02起業して間もない人から特に多い相談の1つが

このような経費に関することです。

確かに、経費って色々な種類がありますし、

それが経費として認められるかどうか、

最初の内は分からいことも多いでしょう。

そして、どうせ買うなら、

経費に落とせる形の方が良いですもんね。

だって税金を減らすことができますから。

「こういう方法で取り組めば利益UPに繋がるでしょうか?」

聞き手のこちら側からすると、

「この人は商売で儲けようとしているのか、

それとも経費払いの名人にでもなろうとしているのかな?」という印象すら受けます。

経費って、基本的にはお金が流出します。

しかも、100の税金を減らそうと思えば、

住民税や国保などを合わせてもせいぜい40~50%。

分かる人でないといけません。

●その経費が、将来のリターンとして、事業の利益につながるか?

このような思考のフィルターを通すことは当たり前のことです。

【01】仕事が1番、数字は2番!・・・あれれ???

2025/01/01「今年こそはちゃんと会計(経理)をしよう!」と誓いつつ、

いつの間にか挫折してしまっている・・・。

そして、毎年の事ながら、決算や申告の直前になって、

大慌て、かつ、エイヤー!でやってしまう・・・。

めっちゃアルアルですよね(^^)/

この解決方法って、税理士に相談して、

ㅤㅤ

知り合いの誰かから「わたしはこんな風にやっているよ~」と聞いたところで、

その人と貴方とは前提も条件も色々と異なる訳です。

ㅤㅤ

その辺のことは、やはり専門家である税理士に相談すると、

じゃあ、あなたの場合はこんな風に進めて行くとよろしいでっせ!

と貴方にマッチングするような会計処理の方法を教えてくれるはず。

でも、大前提は、「数字を優先する意識を絶対に忘れない」ということ。

どうしても日々の仕事に追われ、数字のことが後回しになっちゃう人は、

「自分の本業がすべてに優先される」と勘違いをしているんです。

ㅤㅤ

しっかり儲けて、きちんと出来ている人・会社って、

当然、ご自身の本業も大切にされていますが、

絶対に数字を後回しにしないんです。

もしあなたが「経理なんかに時間を掛けても儲けに繋がらへんやん!」と

思っているのなら、それは、大きな勘違いですよ。

整理がめちゃくちゃで、自分で振り返り見をするのもイヤになるほど。

ㅤㅤ

そして、そう言う人に限って必ず言う言葉が「わたし、数字が苦手なんです」というセリフ。

違うんです。

得意とか苦手とか一切関係ないんです。

僕も小1からずっと算数が大嫌いのまま、

日々数字に向き合う税理士になりましたからね(笑)

貴方が分かっていないのは数字のことじゃなく、

また、苦手なのも数字のことじゃなく、

実は、お金の流れを整理する方法の一丁目一番地が分かっていないだけなんです。

これって、会計ソフトに頼っても解決にはなりません。

会計ソフトは、その前提がきちんと整理できていて初めて、その力を発揮してくれるのです。

あなたの商売に合った形の数字の整理方法、

アドバイスしますよ(^^)/

竹岡税務会計事務所

経営が見えない!を数字でクリアに。

まずは、お気軽に無料相談を。

電話番号:090-7499-8552

営業時間:10:00~19:00

定休日 : 土日祝

所在地 : 大阪府富田林市須賀1-19-17 事務所概要はこちら